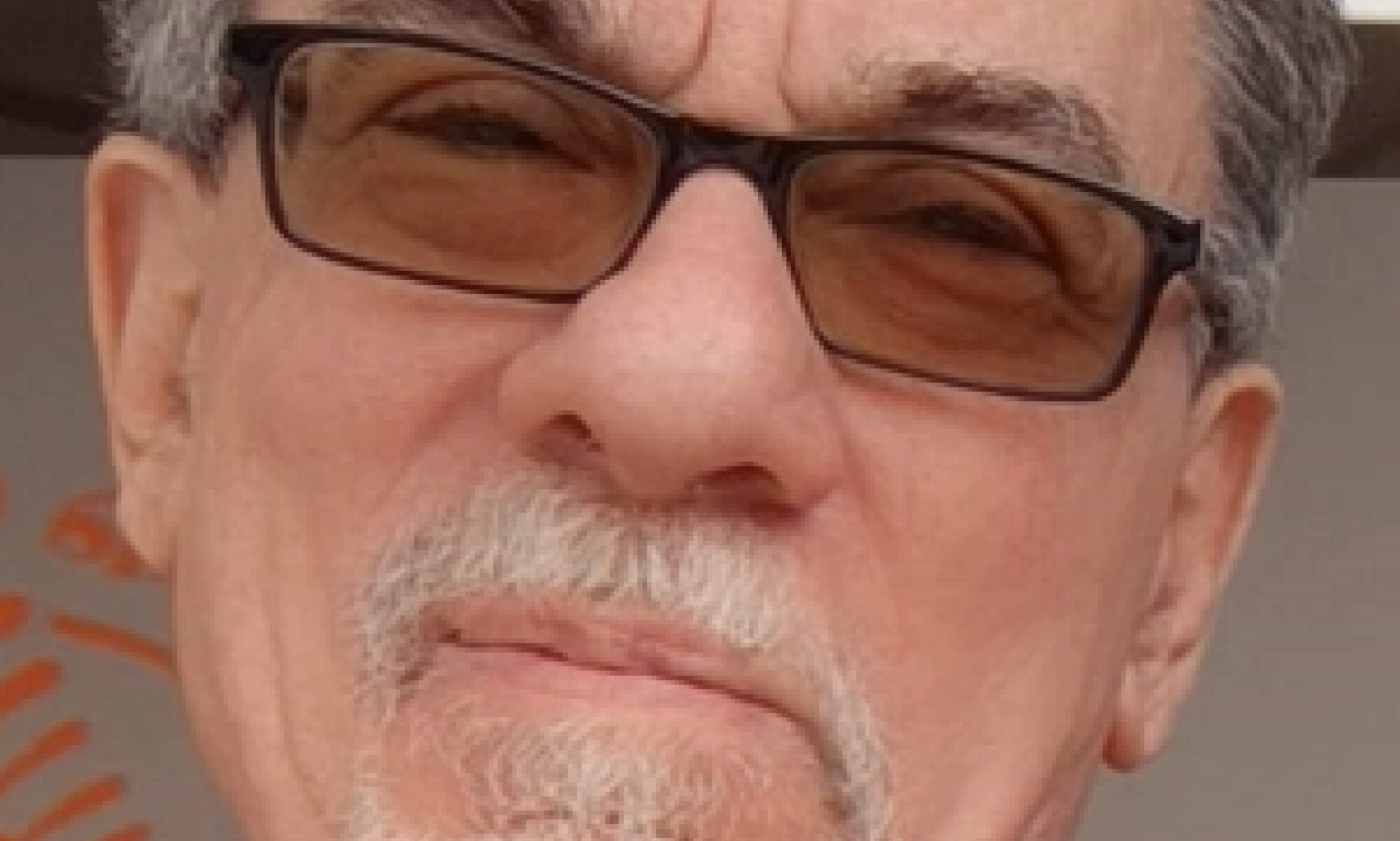

Forse uno dei modi migliori per ricordare Gigi Proietti è rileggere una splendida lirica che, lui, compose a quattro mani con Roberto Lerici: Questo amore.

Altro modo – degno? Indegno? – è quest’altra lirica, in vernacolo romanesco (e chiedo scusa ai puristi), da me composta qualche giorno dopo la sua scomparsa.

Non so se, con il tempo, si aggiungeranno altri contributi. Tuttavia propongo, qui di seguito, anche un estratto del mio Il cambio della guardia in cui, fra gli altri, parlo dell’arcinoto film di Steno del 1976 Febbre da cavallo. Si tratta di una tarda Commedia all’Italiana – a mio avviso vero e proprio “canto del cigno” del genere propriamente detto (in quanto, la successiva produzione, acquisterà sempre più i caratteri della Commedia della Contemporaneità) – nel quale il grande e amatissimo attore scomparso ieri – decisamente uno dei più grandi di sempre – sfoggia parte delle sue massime doti di istrione e mattatore, in una parola Mandrake.

Che la terra gli sia lieve, così come è stata la sua indubbia arte nella vita. ❤️ [Fabio Sommella, Roma, 3 novembre 2020]

Febbre da cavallo, titolo di Steno del 1976, estremo baluardo di irriducibili goliardici giovanotti fuori del tempo e delle cognizioni sociali, pur nel suo relativamente tardivo riconoscimento e apprezzamento di valore artistico eternamente giovanilistico beyond the time, cinematograficamente segna la linea di demarcazione tra un’epoca prima e un’epoca dopo del narrare filmico italiano pertinente al genere Commedia.

Effettuando qualche paragone, consapevolmente e volontariamente molto azzardati, ci si sente un po’ come di fronte ad alcune tappe storiche, pietre miliari di passaggio della società; esempio: prima e dopo il 1789 e la rivoluzione francese; prima e dopo il 1815 ed il congresso di Vienna; prima e dopo il ’68; …

Per pudore, ovviamente, ci fermiamo!

Scherzi a parte, e tornando al nostro più circoscritto e ridotto contesto cultural-artistico, si vuole, stavolta seriamente, sottolineare come, all’interno del genere Commedia, il citato titolo Febbre da cavallo contrassegni comunque il finire di un genere e di uno stile, popolare ma espressivo nonché di caratterizzazione degli ambienti e dei personaggi, consolidandone ed emblematizzandone altresì le prerogative e le caratteristiche, coagulandone gli elementi migliori della commedia cinematografica italiana, quella contrassegnata da indubbie maschere. Al contempo si cede il passo a una forma di commedia differente, che si sviluppa sui filoni che in precedenza abbiamo riferito, ciò avvenendo sia in termini di nuovi autori emergenti che di stile, narrazione, personaggi, ambientazione.

Quello che era, o riteniamo sia stato, il coacervo di elementi che il cosiddetto “Neorealismo Rosa” – di Emmer (vedansi i film con Franco Interlenghi e Lucia Bosè), Comencini (i Pane, Amore …), Risi (i Poveri ma Belli) e Monicelli (Soliti ignoti) – altrove detto Commedia all’italiana, formatosi autonomamente, creatosi per esigenze di disimpegno sulle “ceneri” del vero Neorealismo; tutto questo, sosteniamo, raggiunge il proprio canto del cigno con questo film di Steno. Ciò trova la sua naturale causa in tutto quell’insieme di motivi ed elementi citati – di cui negli episodi cinematografici italiani paralleli degli anni ’50, ’60 e prima metà ’70 – sintomatici in termini di costume e della sua evoluzione.

Riteniamo che, per le filiazioni che stiamo con fatica ma, si spera, con piacere seguendo e descrivendo, Febbre da cavallo verso la Commedia all’Italiana svolga il ruolo che (stavolta, probabilmente, la metafora sarà più accettabile, anche se i metri di paragone saranno pure abbastanza arditi), Otto e mezzo svolge nella Cinematografia di Fellini o che, a posteriori, Fanny & Alexander svolge nella Cinematografia di Ingmar Bergman[1].

Lo sappiamo: come volevasi dimostrare, abbiamo volutamente esagerato!

Esaminiamo, pur se arcinoto (quanti Fan Club di Febbre da cavallo sono sorti nei decenni?), il canovaccio del film; esso ci permetterà di individuare anche tutta una serie di elementi archetipici della Commedia all’Italiana, in continuità coi precedenti film e padri.

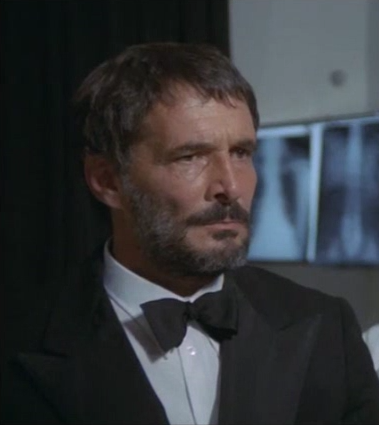

Ci sono tre giovanotti romani, (ed ecco lì, il I archetipo che ritorna: la romanità, cultura e terra di mezzo, nonché capitale, del Bel Paese), simpaticamente chiamati/denominati Er Mandrake, Er Pomata e, unico privo di nickname, Felice. Tutti e tre sono senza particolare arte né parte, se si esclude la bella presenza e prestanza di uno di loro (ecco il II archetipo, il fusto), ovvero il Proietti/Mandrake. Squattrinati quanto basta (III archetipo: poveri) e senza voglia di lavorare (IV archetipo, tra poveri/belli e soliti ignoti), sufficientemente truffaldini (V archetipo, si vedano I soliti ignoti, ecc.) in nome della loro incontenibile passione per le corse dei cavalli (I autentico nuovo, finora inconsueto, elemento inserito nel soggetto e nella sceneggiatura), vera e autentica febbre, i tre disperati amici sono disposti a sacrificare ogni residua dignità umana (VI archetipo, la disponibilità a scendere ai più bassi livelli di compromesso etico-sociale e con la propria dignità) per sperare di vincere qualche somma di denaro, salvo che, quando scommettono, perdono sempre.

Si potrebbe non proseguire alla ricerca di ulteriori elementi archetipici, ritenendo noi di averne ormai a sufficienza (ma il lettore potrebbe esercitarsi a rintracciarne altri) e, fissati questi ingredienti di base, si vede tuttavia come se ne aggiungano immediatamente altri, in parte definibili accessori, in parte decisamente funzionali all’intreccio filmico, tali da contribuire a colorare sapientemente il racconto e, date le premesse, a supportarne gli ulteriori sviluppi; vediamoli con ordine.

C’è una bella ragazza, interpretata da Catherine Spaak, proprietaria di un bar, sito nelle immediate adiacenze di Piazza Venezia, e donna del giovanotto di bella presenza. Il rapporto tra i due è tale che, quando il giovanotto perde alle corse dei cavalli, egli alla sera non sia più in grado di adempiere ai suoi oneri ed onori di amante latino; qui, come è evidente, già innestandosi alcune gag, apparentemente di grana grossa ma viceversa simpaticamente rese sempre entro i limiti del buon gusto, non trascurabili e che, nel corpo del film, saranno colte puntualmente.

C’è poi un finto avvocato truffatore, l’Avvocato De Marchis, degnissimamente reso da Mario Carotenuto, monumento dei caratteristi e comprimari della commedia all’italiana, già fratello di Memmo Carotenuto, il Cosimo de I soliti ignoti. Questo finto avvocato De Marchi è proprietario di un cavallo brocco, “Soldatino”, destinato a perdere tutte le corse dei cavalli.

Non manca poi una nonna, quella del Pomata/Montesano, ovviamente disposta alle farse e alle sceneggiate pur di difendere il nipote, salvandolo dalle persecuzioni dei creditori e dei rivendicanti diritti per le incorse truffe.

Inoltre è presente una sorella del Pomata, nubile e certamente destinata a rimanere tale poiché, già particolarmente non avvenente, presenta inoltre perenni problemi di alitosi, tali da esser soprannominata “Ghibli, il vento che uccide!”[2].

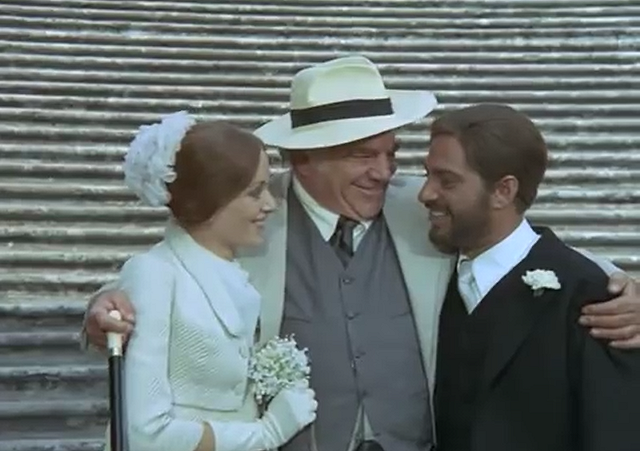

Ci sono poi: un macellaio laziale, denominato Manzotin, vituperata vittima delle beffe dei tre; un vero avvocato, proprietario di una scuderia di cavalli di razza (il compianto e bravo caratterista Gigi Ballista); una giovane modella, di dubbia moralità, disponibile alla frode; un grande fantino francese, Jean Louis Rossinì, la cui professionalità viene carpita dall’avvenenza di quest’ultima e … dulcis in fundo … c’è un apparentemente rigoroso e assolutamente intransigente giudice (il grande Adolfo Celi) che, redivivo dalle zingarate fiorentine, viceversa si rivela un aficionado delle corse dei cavalli; e lì, quindi, il gioco è fatto, chiudendosi il cerchio in modo tale da dare spazio all’inevitabile simpaticissimo lieto finale dove tutti saranno disposti a dare il via a rinnovate avventure, tanto amorose quanto goliardiche, di quella che, a questo punto, potrebbe denominarsi la “compagnia del cavallo”.

Il tutto è infatti completato da uno stuolo di validi comprimari nei panni di verosimili giocatori di corse o bulli di quartiere. Tra essi, come si potrebbe dimenticare Er Ventresca, perenne creditore de Er Pomata, o l’anonimo scommettitore interpretato da Luciano Bonanni. Quest’ultimo, valente caratterista – che, tra l’altro, negli anni ’70-’80 lavorerà tanto con Ettore Scola che con Carlo Verdone – dà il proprio volto e la propria inconfondibile verve a uno dei principali personaggi del sottobosco delle irrecuperabili fisionome umane che, ostinatamente, si agitano attorno al mondo delle scommesse e delle corse. Saranno queste tipologie di personaggi che faranno da coreografia all’arringa del Mandrake/Proietti in una delle ultime sequenze nel tribunale, come in una sorta di carosello felliniano. Er Mandrake, in una davvero istrionica e memorabile rappresentazione di autodifesa legale (superfluo sottolineare da grande attore), reciterà la propria arringa in favore di quel variegato e pressoché psichiatricamente tarato universo umano costituito dagli scommettitori delle corse di cavalli.

Come noto, il clou del film si focalizza sul tentativo truffaldino di far vincere – ovviamente con una sequenza di molteplici inganni, sorprese, raggiri e colpi di scena a catena, secondo i canoni della più tradizionale commedia degli equivoci (o, appunto, Commedia dell’Arte!) – una famigerata corsa tris di trotto a tre brocchi – rispettivamente Soldatino, King e D’Artagnan – e riscuotere l’ingente vincita.

Ciò faticosamente riassunto, vista la ricchezza di elementi e situazioni che si son voluti mettere in evidenza – elementi che, analogamente a sistemi solari di una galassia, popolano il panorama narrativo della sceneggiatura del film – come non riosservare e ulteriormente sottolineare la misura e il modo con cui, in questo certamente tuttora divertente film, vengano inglobati tutti i citati archetipi della Commedia all’Italiana, cioè tutti quegli elementi da noi riscontrati e messi in evidenza a proposito degli altri film[3]?

Come non notare quanto il processo di filiazione – da noi annunciato e che sorregge, filologicamente, buona parte di tutto il presente discorso fin qui svolto – raggiunga il suo acme proprio con questo film? Inizialmente pressoché ignorato, tanto dalla critica quanto dal pubblico, quest’ultimo lo riscoprirà solo anni dopo, in tal modo elevandolo a sorta di cult comico dell’immaginario collettivo proprio in quanto nostalgica ed esilarante fiaba d’altri tempi, di impossibile attualizzazione nel contemporaneo costume.

Il suddetto processo di filiazione – sotto le sempre più incipienti pressioni della pure da noi indicata notturna, brumosa, torbida, cinica Commedia Drammatica, nonché dell’attualità politica – si arresterà per morire, oppure per trasformarsi – definitivamente, da questo momento in poi – in qualcosa di nuovo e diverso. Ciò in quanto le fasi storiche e sociali risulteranno adesso irreversibilmente cambiate e per gli autori non sarà più possibile fare la medesima Commedia all’Italiana, a meno di una mancanza di genuinità artistico-intellettuale: il ’68 e gli anni di piombo non sono trascorsi invano e, di qui a breve, altri eventi drammatici, il ‘77, e tragici, Via Fani e Via Caetani, saranno all’attenzione della cronaca. Risulterà cosi cambiato il pubblico, non solo cinematografico: alle canzoni beat e di disimpegno, degli anni ’60, seguiranno le canzoni d’autore degli anni ’70, anche la musica, sia popolare che colta, divenendo fortemente politicizzata. Un cantante come Demetrio Stratos, che negli anni ’60 era il leader del gruppo beat de I Ribelli, negli anni ’70 fonderà il gruppo progressive degli Area, per poi allontanarsene nel ’78, l’anno prima di morire.

Negli anni ’70, il disimpegno e la “nostalgia” per le figure vagamente romantiche del folclore e della Roma “sparita”, zingara e picaresca dei rioni e dei quartieri, sono figure che ormai si avvertono obsolete, se non addirittura sgradite, anche per il largo pubblico, tanto più per l’”intellighenzia” (o “intellighentia”) nazionale.

Come già detto, lo stesso Febbre da cavallo non sarà apprezzato subito, non sarà goduto come espressione genuina di uno spettacolo di comicità e costume burlesco italiano imparentato con illustri tradizioni e predecessori; non essendo satirico, dissacrante o mordace verso le contingenti forme di potere, non essendo politico, all’inizio passerà quasi del tutto inosservato, comunque non apprezzato. Trascorreranno anni, dai dieci ai quindici, prima che, sul finire degli ‘80, venga riscoperto e rivalutato, certamente sulla scia di quel periodo politico-sociale definito Riflusso. Questa riscoperta, analoga a tanti eventi simili della storia della letteratura (ma qui si preferisce non rischiare di incorrere in paragoni arditi), sarà caratterizzata da assenza di preconcetti culturali, politici e ideologici, guardando il film per quello che è e voleva essere: un buon esempio ben architettato di giocosa e gioiosa commedia degli equivoci, genuinamente comica, esilarante e, perché no, nostalgica di una determinata fase storica italiana, sul cui stampo era costruita, quella centrata sulla ricostruzione e sulla speranza, da cui indirettamente e filologicamente discendeva.

Ma è un filone al tramonto e, pertanto, definitivamente concluso con la seconda metà degli anni ’70. Non è casuale – come già per I soliti ignoti vent’anni dopo del 1986 – che anche il sequel di Febbre da cavallo – il Febbre da cavallo 2 – La mandrakata, del 2002, di Carlo Vanzina – malgrado ancora presentasse insieme Proietti e Montesano, risulterà comunque troppo sopra le righe, non all’altezza dello stile di papà Steno, deludente tanto in termini di pubblico che di altro. La misura, per queste filiazioni, sarà colma e il tentativo effettivamente fuori tempo, malgrado il cult del primo Febbre da cavallo e il simpatico fiorire dei fan club.

[1] Nell’opinione della critica quest’ultimo titolo rappresenta una sorta di summa delle tematiche trattate nella cinematografia del maestro svedese.

[2] In altre edizioni, del medesimo film, la stessa battuta è riportata nei termini di “Tornado, il vento che uccide!”. Ciò la dice lunga sulle differenze, reali e non dipendenti da errori di chi ricorda, che a volte possono essere indicate da differenti spettatori che, in momenti o luoghi diversi, hanno visionato lo stesso film. Questi spettatori, in funzione delle differenze di registrazione e di distribuzione, possono avere differenti ricordi in merito a battute o episodi del film, proprio in quanto sono state distribuite differenti versioni/registrazioni dello stesso film.

[3] Per comodità del lettore, rimandando comunque a quanto detto nel Capitolo 1, si riportano i riferimenti dei film in questione che, oltre a quelli citati relativamente a Totò, sono specificamente: il cinema di Luciano Emmer con la sua triade del 1950-52; la saga di Pane Amore e… di Comencini e Risi; la saga di Poveri ma belli di Risi; I soliti ignoti di Monicelli, Operazione San Gennaro di Risi; Amici miei di Monicelli.

[Fabio Sommella, Il cambio della guardia, II edizione (2019) cartacea e ebook, Amazon, 2019, pp. 55-60]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)