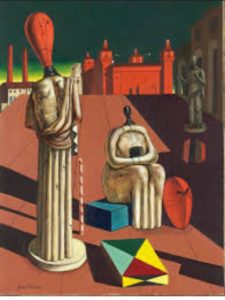

Osservando l’affascinante ed elucubrativa opera di Giorgio de Chirico, nonché percorrendo alcune sue tappe biografiche, non si può fare a meno, laddove un interessante saggio di Maurizio Calvesi pone delle attinenze e vicinanze letterarie del capofila della Metafisica con Dino Campana o con Gabriele D’Annunzio o con Giovanni Papini, di scorgere almeno un silente ma significativo parallelismo tra la sua arte pittorica e quella poetica di Eugenio Montale.

Come De Chirico, con il suo esser “considerato inadatto alle fatiche della guerra” fa, sostanzialmente, da contraltare agli iconoclasti interventismi marinettiani che vedevano nella guerra l’igiene del mondo; analogamente Montale, con l’essenzialità dei suoi ossi di seppia e i suoi pallidi e assorti meriggi trascorsi presso roventi muri d’orto, si contrappone ai trionfalismi dannunziani.

Ma la comunanza tra De Chirico e Montale non si ferma certo qui!

Nel capitolo 3 della sua Storia dell’Arte Italiana, dal titolo La crisi delle avanguardie. Giorgio de Chirico, la Rivoluzione Silenziosa, Alessandro Masi mette in luce come De Chirico “invoca l’ironia quale risorsa desublimante da parte dell’artista per esorcizzare gli eccessi di tensione di cui viene caricandosi l’opera medesima, per sgravarla dall’incarico dinamico e concettoso a cui l’aveva destinata l’avanguardia”. È questo, svolto silenziosamente ma incisivamente da De Chirico rispetto al mentore futurista Marinetti, un pregnante analogo compito a quello che Montale (analogamente ma diversamente da quanto, con la propria carica umoristica, compie il crepuscolare Guido Gozzano) svolge in letteratura rispetto al preteso vate D’Annunzio.

Come non riscontrare, nei misteriosi “enigmi” rappresentati da De Chirico o nelle sue pensose “malinconie” o nelle “inquietanti muse”, le medesime domande e riflessioni, i medesimi lavorii interiori dei “non chiederci la parola … che mondi possa aprirti” o dei “mali di vivere” o dei “malchiusi portoni” verseggiati da Montale?

Come non scorgere, negli sghembi geometrici chiaroscurali scorci di città metafisiche di Giorgio l’isomorfa indagine di Eugenio, quel voler illusoriamente cogliere “il punto morto del mondo”, “l’anello che non tiene”, il “compirsi il miracolo”, il “terrore di ubriaco” o il silenzioso segreto dell’uomo che va, in mezzo agli altri che non si voltano?

[Fabio Sommella, 20 marzo 2013]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)