La canzone popolare, come del resto anche il cinema e tutta l’arte in genere, nelle varie epoche è termometro e specchio della società e dei suoi umori. Nei ’70-’80 del XX secolo Renato Zero cantava “Meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani”, con ciò in qualche modo significando che, spesso, si poteva vivere solo nell’immaginazione, nella bugia candida come quella dei bambini, fingendosi appunto acrobati piuttosto che, crudamente, avvertirsi nella propria coscienza di nani inadatti alla realtà soverchiante.

Un analogo modo di avvertire era presente, quaranta (!) anni fa, anche in Borotalco, senza dubbio uno dei migliori film, diretti e interpretati da Carlo Verdone, che proprio allora faceva il suo ingresso nelle sale cinematografiche italiane. Rivedendolo oggi, esso mantiene la freschezza e la leggerezza di quelle nuvole di lieve polvere profumata in grado di accarezzare e tonificare la nostra pelle.

Se di questo film ne ho parlato all’interno del mio libro Il cambio della guardia (già Caosfera 2018, poi Amazon 2019) – lì nell’ottica evolutiva della Commedia all’Italiana Classica che, negli anni ’70-’80, cede sempre più il posto a quella che, nel medesimo libro, ho viceversa definito Commedia della Contemporaneità o anche della Postmodernità -, osservandolo oggi da ulteriori angolazioni e punti di vista, senza dubbio emerge qualche altro aspetto degno di analisi semantica, nonché qualche altro richiamo e nesso con altre opere filmiche. Mi fa pertanto piacere illustrare, tutto ciò, qui di seguito.

Nel 1982 Carlo Verdone, reduce nei due anni precedenti da due prime prove autoriali, nonché attoriali “plurime” (per i numerosi ruoli da lui interpretati), con Borotalco si focalizza sul primo lungometraggio compiuto attorno a un unico personaggio interpretato. Da un punto di vista di potenziali nessi storici e filiazioni tematiche se il padre, o addirittura il nonno, di questo film è Il signor Max, 1937, di Mario Camerini, in cui si possono rintracciare evidenze d’ispirazione, il figlio o il nipote acquisito, pur con minori o meno probabili influenze culturali ma certo con analogie tematiche, potrebbe essere Birdman, 2014, di Alejandro González Iñárritu.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di focalizzare, appunto, anche i già citati altri aspetti degni di analisi di significato.

Borotalco, soggetto e sceneggiatura dello stesso Carlo Verdone e di Enrico Oldoini, può di fatto essere inquadrato come il racconto filmico di una geniale e appassionante tragica escalation, alla quale di tanto in tanto il protagonista cerca vanamente di mettere un freno, verso l’incontenibile finale, catarsi ed espiazione temporanea. Parlando di catarsi viene naturale pensare a possibili colpe o limiti; se colpe o limiti, per i protagonisti del film, in qualche modo sussistono (come anche per tutti i protagonisti dei due precedenti film verdoniani, sorta di novelli verghiani Vinti), questi certo non sono propri dei personaggi, ovvero non appartengono ai singoli (nel caso specifico al protagonista Sergio Benvenuti/Carlo Verdone) bensì sono certamente transgenerazionali, sociali, interculturali, antropologici, sovratemporali. Il film, pertanto, tra le altre cose, forse a margine, è anche il racconto di come i protagonisti riescono a scrollarsi di dosso questi inconsapevoli limiti e colpe dalle istanze ataviche della loro natura umana.

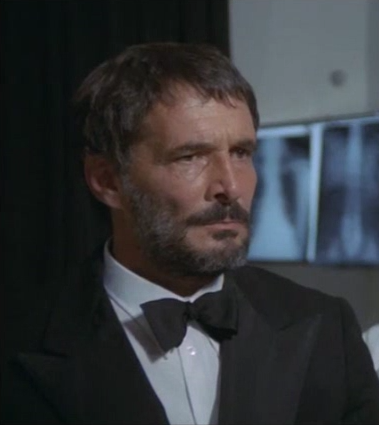

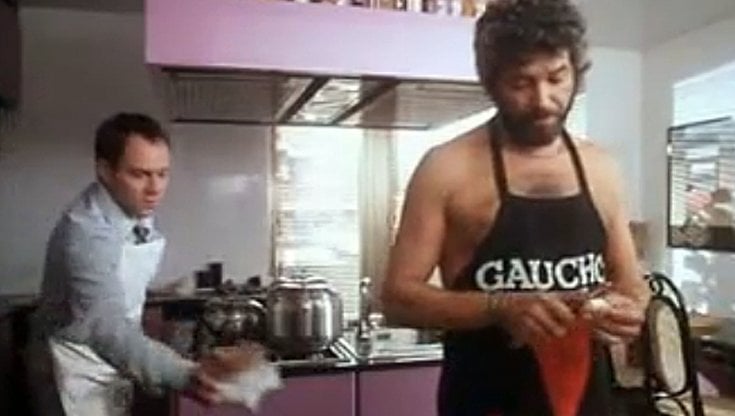

Ma per adempiere a tutto ciò gli autori – Verdone e Oldoini – imbastiscono un filo centrale della vicenda sapientemente corroborato dall’impiego di antitetici archetipi maschili, o più semplicemente maschere, a cui nello specifico Mario Brega e Angelo Infanti conferiscono i loro peculiari volti e le loro indiscusse umanità: son questi due personaggi – il burbero, sanguigno e infine violento Augusto/Mario Brega e il sornione ed etereo nonché “contafrottole” Manuel Fantoni/Cuticchia Cesare/Angelo Infanti – ad assumere il ruolo di autentici catalizzatori di tutta la vicenda, tali da preannunciare – sapendo leggerlo – le criticità del racconto, scandendone i tempi e facendolo decollare verso il sogno e l’immaginario, poi facendolo quasi approdare alla meta agognata, infine facendolo atterrare di nuovo nell’ignavia e nella delusione nonché nel dramma collettivo.

È solo nell’epilogo che i due protagonisti – Sergio Benvenuti/Carlo Verdone e Nadia Vandelli/Eleonora Giorgi – acquisiranno la coscienza che gli è propria: l’immaginazione al potere, se non nell’ottica sessantottina certo alla guida delle loro esistenze, altrimenti labili e limitate, nelle altezze affettive come nelle capacità di fronteggiare la quotidianità.

Il binomio dei personaggi di Augusto/Brega e Manuel Fantoni/Infanti costituisce, quindi, l’asse portante del film, il fulcro attorno a cui ruota tutto il racconto, tale da essere supportato da questi due opposti archetipi del maschile, modelli condizionanti e ispiranti la debole identità del protagonista Sergio Benvenuti/Carlo Verdone.

Vediamo meglio tutto ciò.

Nell’ottica di quanto appena affermato, possiamo dire che Borotalco, malgrado la leggerezza che gli è propria, è film “al maschile”. Ciò in quanto sono questi due personaggi – da una parte il padre/suocero, Augusto, realista tradizionalista nonché violento e, dall’altra, il maschio bugiardo “contafrottole” tenebroso e vissuto Manuel Fantoni – due modelli del maschile, due canoni antitetici, due polarità estreme che “lavorano” e “incombono” sulla debole coscienza del protagonista maschile Sergio Benvenuti/Verdone.

Va da sé che, in quanto modellizzazioni e archetipi, Augusto e Manuel Fantoni agiscono reciprocamente da lontano, ovvero non si incontrano e non interagiscono mai tra loro nell’ambito dell’intera vicenda, come una sorta di forze immanenti, o viceversa di spiriti trascendenti, comunque di energie opposte o maestri buoni e cattivi – diavolo e angelo – che ispirano e muovono la debole coscienza del protagonista principale, Sergio Benvenuti.

In tal senso il rapporto fra i due personaggi maschili Augusto/Brega e Manuel Fantoni/Infanti è, come ho già scritto ampiamente nel mio lavoro già citato, analogo a quello del binomio femminile tra Luciana/Sandrelli ed Elide/Ralli nel C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, film questo viceversa definibile al femminile, di soli otto anni precedente. Qui, infatti, l’asse portante del film – che fa muovere l’intero macchinario drammaturgico e con esso le vicende dei tre amici ex-partigiani – è proprio questo binomio tra le due protagoniste femminili, che è la modellizzazione delle antitetiche identità archetipiche femminili, pur in continua trasformazione nell’arco di tutta la vicenda. Anche in questo caso i due archetipi non s’incontrano mai in tutta la narrazione.

Ma, tornando a Borotalco, esso pertanto è film al maschile, laddove i modelli sono elementi d’ispirazione e/o attrazione – archetipi, appunto – per il protagonista e che, in quanto tali, non sono mai tenuti a interagire e tantomeno confliggere direttamente fra loro, semmai soltanto per opera del – e attraverso il – protagonista. Come già detto, in Borotalco la catarsi, che precede l’epilogo, è tale da far cessare l’escalation e far infine approdare i due protagonisti Sergio/Nadia, ovvero Verdone/Giorgi, nella loro piena coscienza della finzione, stavolta finalmente in modo autonomo e per libera scelta. La dimensione fantasiosa è la dimensione immaginativa/creativa che si concretizza come l’unica in cui poter vivere, a dispetto delle loro realtà esistenziali, viceversa tarpanti e opprimenti per entrambi.

Se volessimo scendere ulteriormente nel dettagliò dei due modelli maschili, potremmo senz’altro notare che il negozio, attività commerciale ben avviata del suocero Augusto/Brega è modello opposto allo studio del finto architetto – “L’abito fa il monaco” – del tenebroso Manuel Fantoni/Infanti; essi sono da una parte la sostanza, dura e con i piedi in terra, dall’altra l’apparenza, con la testa in aria e fra le nuvole. In tal senso ribadiamo che Borotalco è anche epigono de Il signor Max e anticipatore di Birdman,

L’epilogo di Borotalco è emblematico: nella estrema periferia di una metropoli deserta e spersonalizzante, caratterizzata da sterminati blocchi di cemento, opprimenti e tutti uguali, da scale e scalinate ritratte e contorte che si avviluppano su loro stesse, l’unica via di fuga è immaginare altre fantasiose originali irreali dimensioni personali, tornando alla finzione e, di lì (“E baciami, stupido!”), finalmente al bacio fra Sergio e Nadia.

Sembra così che anche Carlo Verdone, insieme al coautore Enrico Oldoini, abbia fatto validissima lezione dell’insegnamento contenuto in quel popolare canto di Renato Zero. che invitava a fingersi acrobati piuttosto che sentirsi dei nani.

A latere, per gli addetti ai lavori, va infine rimarcato come questo film di Carlo Verdone sia, tra le altre cose, una magnifica esemplificazione didattica del montaggio alternato: ciò avviene almeno in due momenti, precisamente nella sequenza iniziale e in una delle sequenze finali.

Nella sequenza iniziale, i due protagonisti, Sergio Benvenuti/Carlo Verdone e Nadia Vandelli/Eleonora Giorgi, sono mostrati, per contrasto di personalità e destino professionale, mentre si pettinano al mattino: lui che perde i capelli, lei con una chioma fluente.

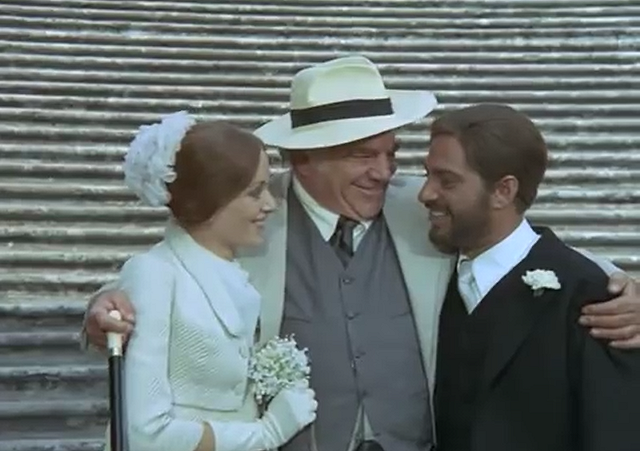

Ancora, in una delle sequenze finali, i due protagonisti – Sergio e Nadia – sono sull’altare per sposarsi: la prima inquadratura è per Sergio, che guarda sorridente a destra dello schermo, e la seconda è per Nadia, che guarda pure sorridente alla sinistra dello schermo. Lo spettatore, in base ai criteri del “tradizionale e intuitivo” montaggio analitico – in primis il raccordo di sguardo – sarebbe – e di fatto è – portato a ritenere che, i due, si stiano sposando fra di loro. Ma poi le inquadrature più ampie, ancora alternate, successive rivelano che, Sergio e Nadia, si stanno sposando ciascuno con altri personaggi (i loro precedenti fidanzati.) È questo un ulteriore esempio di montaggio alternato realizzato con questi criteri proprio per ingannare, pur momentaneamente, lo spettatore circa gli esiti della vicenda narrata, salvo le altre citate sorprese finali che caratterizzano la forza e la bellezza di questo film.

[Fabio Sommella, 01 ottobre 2022]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)