Così parlò il Vecchio dell’Alpe, di Vittorio Rombolà (Progetto Cultura, 2022), è uno scritto di carattere teorematico o a tesi, considerabile romanzo breve o racconto lungo, che ruota attorno a due tematiche fondamentali: la prima è la dialettica fra opposti stili di vita nel mondo post-globalizzato e sempre più iper-tecnologizzato; la seconda è il bullismo.

Se i personaggi sono gli elementi di una storia che, insieme agli eventi che li coinvolgono, veicolano i significati della medesima, anche nel caso di questo romanzo i significati emergono grazie ai tre protagonisti: Gabriele, Valeria e Thomas. Quest’ultimo è il Vecchio dell’Alpe che conferisce il titolo al libro. Cercando di non far spoiler alcuno, cerchiamo di vedere come questi tre protagonisti veicolano questi significati.

Relativamente alla prima tematica, Valeria e Thomas sono, almeno inizialmente, figure antitetiche: Valeria è una ancor giovane e rampante professionista dell’informazione mediatica, sempre attiva e connessa (always on, potremmo dire) che, insieme a un operatore video (Gabriele), si reca in un delocalizzato luogo alpino, agli antipodi del mondo frenetico e tecnologizzato delle metropoli globalizzate, per conoscere e intervistare – nell’arco di due-tre giorni – un anziano e disincantato personaggio ancora energico, Thomas appunto.

Premesso che, come sempre nella Storia, il problema non è la Tecnologia in quanto tale bensì l’Uso che se ne fa (il Fattore e la Natura Umana docent), diciamo subito che se il personaggio di Valeria ricorda, come icona umana, la Donna in Carriera degli ’80, il personaggio di Thomas ricorda il Carl Gustav Jung dei ’50 che, negli ultimi anni della sua vita, appena poteva si ritirava nella sua Torre a Bollingen, “rinunciando al riscaldamento e all’acqua corrente, tagliandosi la legna per il fuoco e pompando l’acqua dal pozzo, in quanto questi gesti semplici rendono l’uomo semplice… e quanto è difficile essere semplice!” Ma ciò, ovviamente, mutatis mutandis, è vero solo a un primo livello.

Thomas infatti incarna una saggezza umana sovra secolare, millenaria (il Coriolano della latinità – che, dopo i trionfi militari, decideva di abbandonare i fulgori della gloria per tornare all’ameno suo podere – sovviene alla memoria), e molti sono gli echi anche recenti che si possono rintracciare nel folclore, non ultimo quello della musica popolare. Si pensi infatti al The Fool on the Hill, di beatlesiana memoria che “sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round”; oppure al Manù di Stefano Rosso, il “gitano vecchio che da sopra la collina prende l’acqua dal suo secchio e c’innaffia la piantina e tra i panni stesi al vento, su due canne di bambù, dice al mostro di cemento tu non prenderai Manù.”

Storie eterne, storie comuni, quanto dissimili, se non per grado d’istruzione, dal sopracitato Carl Gustav Jung?

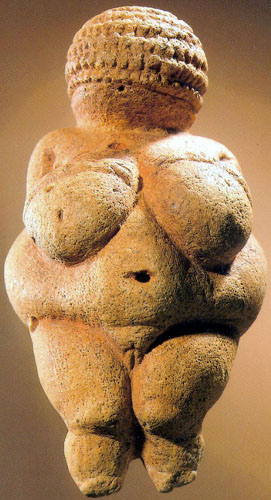

Si rimarca tutto ciò a significare che la dialettica fra Modernità, incalzante e incipiente, da una parte e, dall’altra, la Nostalgia di una Reale – o Presunta – Dimensione più Umana, in tutti i tempi e a tutte le latitudini è sempre stata avvertita. Si pensi anche all’icona dell’operaio del Charlie Chaplin di Tempi moderni; oppure, non ultimo, al quesito che, nel 1980, Erich Fromm – lo stesso che, nei primi anni ’30, in collaborazione con la Scuola di Francoforte, aveva approfondito il nesso vigente fra Struttura Istintuale e Struttura Economica (Cfr. Metodo e compito di una psicologia sociale-analitica) – si poneva ancora poco prima di morire: “Può un’intera società esser malata?” [https://www.youtube.com/watch?v=79Zp_XG0wmE]

Detto ciò, il primo tema si snoda e sviluppa lungo pagine di prosa ben scritta, attraverso lo sguardo dei due colleghi/collaboratori Valeria e Gabriele, sguardo che ha il sapore di una lunga soggettiva cinematografica dove immagini memorabili si levano potenti – ad esempio il volo dell’aquila – a significare lo spontaneo e naturale avvicinamento dei personaggi, la diminuzione delle distanze, la sintesi – in qualche misura – degli iniziali opposti dialettici.

Relativamente alla seconda tematica, il bullismo, Gabriele e Thomas appaiono non in un rapporto antitetico bensì in un rapporto, seppur indiretto, di Discepolo-Maestro. Gabriele, ora in qualche modo divenuto un valido operatore video, custodisce in sé penosi e dolorosi trascorsi di vittima di bullismo e, come tale, serba memorie lancinanti di annullamento della persona da parte del branco di turno. Di questi personaggi e dei relativi eventi, l’istanza narrante fornisce alcuni sporadici ma comunque fastidiosi spaccati, indugiando in qualche misura – oltremisura? – in dettagli crudi che rasentano l’efferatezza e lo splatter. Se da un lato, circa questa tematica, il lettore può cogliere echi letterari illustri – per citarne due, dal Demian di Hermann Hesse all’Agostino di Alberto Moravia – dall’altro lato il lettore si interroga circa l’integrazione, profonda o viceversa epidermica, di questa tematica con la precedente. Ovvero ci si chiede se la trattazione – ma ancor più il montaggio (in senso filmico-cinematografico) dei passi, degli episodi, degli antefatti, degli spaccati circa la sofferenza del bullizzato da parte degli odiosi bulli, sia opportuna; e non in senso assoluto, ma in modo relativo a quanto viene narrato.

Perché ci si chiede ciò?

Lo si chiede laddove un oggetto, solo apparentemente marginale, – nello specifico un’armonica a bocca – si carica e viene investito di un meraviglioso e solenne nonché sovratemporale significato: il legame e la continuità con il defunto padre biologico e con un, seppur simbolico, ritrovato padre. Questo avviene in una magnifica scena di commiato, da considerarsi a pieno l’acme del romanzo, evento che sarebbe pertanto sufficiente a chiuderlo. Il lettore si chiede viceversa come mai, in chiusura, si indugi di nuovo sulle efferatezze delle memorie del bullizzato, le quali non appaiono funzionali – a meno di altre finalità non colte, forse distrattamente – a veicolare alcunché di nuovo. Perché rimestare e continuare a dissotterrare ennesime memorie dal sottosuolo?

Non si domanda ciò per puro e banale desiderio di un lieto fine; ma perché, pur affascinati da una prosa efficace, in cui l’uso predominante dell’imperfetto conferisce una fluidità continua, ci si interroga circa il grado di effettiva integrazione dei due temi. Non si poteva cercare di renderli più visceralmente integrati, piuttosto che far applicare al racconto/teorema un abito che, almeno in alcuni passi, si avverte posticcio?

Pertanto, in una eventuale trasposizione filmica, al fine di cogliere completamente la più profonda e costruttiva critica alla società e al nostro tempo, si ritiene che la sceneggiatura sarebbe – almeno in parte – da rimontare, terminando con il magnifico episodio della riconsegna dell’armonica, grido di speranza.

Infine, in merito a quale uso di un testo di questa fattura e pretese, nella misura in cui la letteratura può avere valore pedagogico, si ritiene valida la seguente considerazione: se è vero che il problema del bullismo, prima ancor che di pertinenza dei giovani o dei giovanissimi è di pertinenza dei genitori dei medesimi, questo testo, come altri siffatti, attraverso le strutture territoriali di assistenza sociale, sarebbe da indirizzare e da rivolgere innanzitutto alle famiglie e soltanto in un secondo momento direttamente alle scuole.

Una speranza per l’evoluzione di una società comunque globalizzata e multietnica.

[Fabio Sommella, 11 giugno 2022]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)