Analisi semantica di quattro film è un mio libello (pamphlet) comprendente quattro articolate riflessioni – originatesi in un arco di tempo di oltre vent’anni (dagli ’80 ai primi 2000) – attorno a quattro grandi film d’autore.

La prima edizione, cartacea, edita da Boopen, risale al 2008; la ristampa, ebook (PDF), con LULU è del 2015.

Successivamente, alcuni corposi contenuti – quelli pertinenti a C’eravamo tanto amati e a La meglio gioventù – sono confluiti, pur riveduti e ampliati, nel mio Il cambio della guardia pubblicato dapprima da Caosfera nel 2016 (edizione oggi fuori catalogo) e poi pubblicato e inserito nella mia vetrina Amazon nel 2019.

Qui di seguito propongo la Prefazione ad Analisi semantica di quattro film, ristampa 2015 [il libro in formato ebook PDF è acquistabile al link Analisi semantica di quattro film – Ristampa 2015 (lulu.com)] Oggi probabilmente rivedrei la forma, per renderla più snella, ma il contenuto credo sia sempre valido. Pertanto auguro, a chi vorrà, di nuovo

buona lettura.

Fabio Sommella, 23 agosto 2021

========================================

- 1 Prefazione

Parafrasando(1) H. Tajfel e C. Fraser, che a riguardo della loro

disciplina sottolineavano la competenza in certa misura

acquisita da parte dell’uomo comune (anche Sigmund Freud(2),

nel loro carteggio epistolare, appellava “fortunato” il professor

Albert Einstein in quanto nessun uomo, che non conosceva la

fisica, si sarebbe mai permesso di giudicare la sua opera;

viceversa tutti si permettevano di criticare la Psicoanalisi),

possiamo affermare che siamo tutti cinèfili o, pur

impropriamente ma in modo più circostanziato, amanti dei film

(certamente il primo termine appare senz’altro più nobile).

Ovvero: tutti, o quasi, siamo perennemente, o frequentemente,

attratti dalla magia del cinema.

Tuttavia, più probabilmente e in generale, oltre che dalla

congerie di elementi tecnico-spettacolari di “quell’enorme

baraccone chiamato cinema”, ciò che più ci attrae nei film sono

i racconti, le storie, i personaggi, i simboli, manifesti o celati, e

quindi, in una parola, i significati che questi, nonché le loro

vicende, incarnano e rappresentano. Così come giungono a noi

i lontani miti e le favole/fiabe che le nostre mamme e nonne, e

poi le tradizioni popolari e letterarie dei diversi popoli, ci

hanno trasmesso e si tramandano da quando esiste l’uomo (e,

forse, ancor prima), così nel nostro cuore, perenni bambini mai

cresciuti, seppure adulti abbiamo necessità e ci nutriamo dei

moderni percorsi dei protagonisti di storie di qualsiasi natura:

narrativa, poetica, figurativa, musicale, teatrale,

cinematografica, fumettistica, iconografica, multimediale …

(aggiungerei anche matematica, ma …); e così sarà, per noi,

per la nostra coscienza e la nostra psiche più profonda, finché

non calerà il sipario (e, ancora forse, anche oltre).

Ne consegue che, in base ai convincimenti di cui sopra, un

lettore/fruitore di queste storie non può non porsi anche di

fronte ai film, perlomeno ad un certo tipo di film, in modo non

dissimile a quello con cui si pone di fronte alla letteratura o ad

altri dei suddetti generi, espressioni tutte dell’arte di

“raccontare”, pur con differenti linguaggi e metodi.

Da queste premesse sono nate, negli ultimi quindici anni, le qui

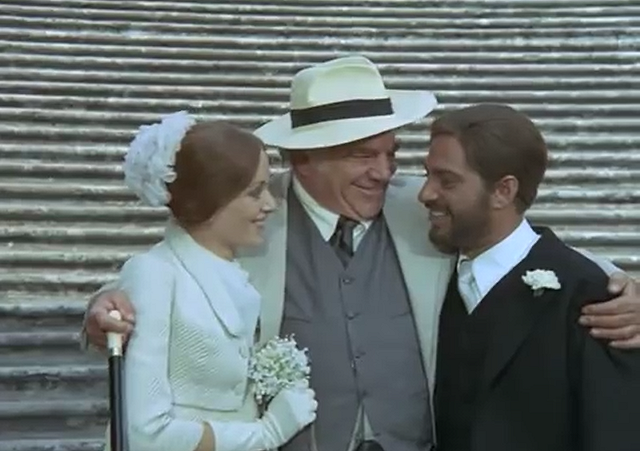

presenti mie quattro analisi semantiche dei seguenti film: - Otto e ½ – di Federico Fellini (1963)

- C’eravamo tanto amati – di Ettore Scola (1974)

- Luna di Fiele – di Roman Polanski (1992)

- La meglio gioventù – di Marco Tullio Giordana (2003)

Non me ne vogliano gli autori, con i quali innanzitutto (pur

indirettamente) mi scuso, se un non addetto ai lavori si è

permesso di esaminare, con l’approccio ed un fare ed un dire

del critico del settore, alcune delle loro più pregiate opere

(senz’altro questo è stato fatto con estremo amore e

ammirazione e per puro spirito costruttivo e conoscitivo).

Troppo ghiotte, dall’inizio della mia età matura, mi sono

sembrate le varie occasioni di cimentar me stesso, “olistico

ricercatore” in vari ambiti e settori, con i significati che a me,

spettatore/lettore di queste opere/racconti, apparivano così

prepotentemente fuoriuscire da loro stesse. La loro forza

poetica, esistenziale, psichica, politica, culturale, storica,

simbolica, onirica, planetaria, sovratemporale … trapelava ad

ogni, spesso, ripetuta visione; vi emanava come maggiori

entità, presenze naturali o sovrannaturali che, attraverso questi

film, mi parlavano di una saggezza, pur nascosta e segreta,

profonda ed eterna che, appunto, travalica lo spazio ed il

tempo, hic et nunc, durante la visione e ancor lungamente

permanente successivamente ad essa. Come raccontava il

grande Massimo Troisi: da giovane egli era rimasto affascinato

dalla visione del film “Medea” di Pier Paolo Pasolini, pur,

precisava sempre Troisi, non avendone capito quasi nulla; così,

o analoga mi sento di affermare, era stato il mio sentire

all’uscita del cinema Metropolitan di Roma dopo la visione di

“C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola. Una sorta di

folgorazione, una fascinazione profonda attorno alla storia, alla

narrazione, ai personaggi, alle loro vicissitudini e alle loro, pur

tristi e amare, evoluzioni (tant’è che, ogni volta con maggior

piacere “filmico”, negli anni seguenti rividi lo stesso film

almeno altre dieci volte in altrettanti cinema).

Sono queste cose, queste presenze, questi umori-fermenti ed

elementi poetico/razionali, definiti-indefiniti, che, mi auguro

con un buon livello di analisi semantica ed espressione critica,

ho cercato, naturalmente e istintivamente ma accompagnati

dall’analisi delle strutture e delle relazioni narrate, di

imprimere ed esprimere in questi quattro, più o meno brevi (le

sezioni relative a “C’eravamo tanto amati” e “La meglio

gioventù” sono senz’altro quelle di più ampio respiro), saggi

critici. E, malgrado l’indubbio interesse che mi suscitò

all’epoca, almeno coscientemente poco è valso, o poco è stato

utile nel preparare il presente lavoro, il corso di

alfabetizzazione/critica da me frequentato nell’anno 1996

presso la sede AIACE di Roma: senz’altro utilissimo a

comprendere le basi fondamentali del linguaggio

cinematografico (inquadratura, sequenza, il montaggio come

grammatica delle frasi del cinema, …); ma qui, senza nulla

togliere a quanto appena citato ma senza neanche voler

sminuire la portata del mio lavoro, si parla quasi di altro. Per

comprendere pienamente ciò che si intende, vale quanto cito in

una nota successiva: “(…) saggio critico su un film visto da un

non addetto ai lavori; un oggetto d’arte, un mezzo espressivo

(al di fuori della tecnica cinematografica ma dentro la

letteratura)”.

Naturalmente, non si pretende certo di aver esaurito i significati

intrinseci a queste opere; sarebbe, si perdoni il paragone, come

se si intendesse esaurire la simbologia dantesca o omerica con

una lettura critica di qualche decina di pagine. Nondimeno, si è

certi d’aver colto e trattato almeno alcuni dei principali

elementi semantici e poetici di queste opere. Laddove si era

consapevoli di non aver effettuato tutto il percorso critico, si

sono lasciati volontariamente aperti, anche solo accennati,

alcuni sentieri ulteriori. E chissà se in seguito, magari a fianco

di un’analisi semantica di “Fanny e Alexander” (storico

capolavoro di Ingmar Bergman, summa di tutte le principali

tematiche, e significati, dell’opera cinematografica del maestro

svedese) questi non vengano ripresi e approfonditi

ulteriormente.

Tutto ciò premesso, mi auguro che il lettore faccia uso di tale

approccio metodologico: ciò che parla, in questo lavoro, è lo

spirito dello spettatore che viene colpito, in positivo, dalla

forza delle vicende che si svolgono all’interno di questi quattro

film. Come è già capitato di sostenere e scrivere (ma non sono

certo il primo né sarò l’ultimo ad affermare ciò), ogni

spettatore/lettore/fruitore, completa, con la propria esperienza,

l’opera d’arte e ne osserva e trae significati spesso anche ignoti

agli autori stessi: del resto, a mio avviso, non è ininfluente

affermare che uno dei mestieri più affascinanti sia quello del

critico letterario (a dispetto di quanto a volte sostenuto anche

da qualche grande protagonista del teatro del secondo

novecento; ma, in tal caso, subentravano probabilmente “fattori

di disturbo esterni” quali, non ultimi, i rapporti conflittuali nei

confronti della critica cosiddetta “togata”), almeno di colui che

svolge tale attività, creatività critica, affiancandola alla

creatività creatrice delle opere (un modello, in tal senso, è stato

senz’altro Ugo Foscolo, sia autore di letteratura che critico

letterario).

Alla luce di questi elementi, e premettendo che per

comprendere, concordare o dissentire con quanto ho scritto, è

necessario aver visionato e, almeno un pò, amato i film qui

presi in esame, auguro di cuore buona lettura e buona “discesa”

nei significati di questi quattro, a mio avviso grandi, racconti

filmici.

Fabio Sommella

Roma, 13 gennaio 2008

(1) Henri Tajfel, Colin Fraser: Introduzione alla psicologia sociale; Il Mulino, Bologna, 1984,

pagina 15: “Siamo tutti psicologi sociali. (…)”.

(2) Albert Einstein: Il lato umano; Einaudi, 1980, Seconda edizione, pagine 33-34.

===============================================

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)