Un racconto d’inizio anno

Due luoghi e due misure (Contravvenzioni e barbarie)

Ormai Enrico lo sa: c’è solo la scelta. La scelta di sapere come morirà. Se non di covid o di effetti collaterali da vaccino, forse di qualche “brutta” malattia. Oppure d’infarto. Oppure, con buona probabilità, investito. No, non da un’auto, come spesso purtroppo accade, o da una moto o addirittura da una bicicletta (quante, pure, vanno veloci sui marciapiedi? O, sulle piste ciclabili, sfrecciano in barba alla città e ai passanti impreparati?) Ma da un monopattino. Sì, uno di quei “moderni” dispositivi elettrici a due ruote che, giustamente, per snellire il traffico, sono l’ideale. E poi – diciamolo – la tecnologia ben venga, no?

«Sai, ho ricevuto una contravvenzione», gli dice Mariangela.

«Quando?», le risponde Enrico.

«Due mesi fa.»

«E dove eri?»

«Non ti ricordi? Eravamo andati al lago. Percorrevamo la Salaria e…»

«Ah, già… il controllo elettronico della velocità… ma tu vai sempre piano, tanto che dietro a te si forma puntualmente la coda e ti suonano!»

«Già, infatti il mio eccesso di velocità era cinquantacinque – 55 – chilometri orari.»

«Cinquantacinque?»

«Sì: il limite era cinquanta… ma la strada era tutta deserta e non me ne sono accorta!»

«Ma certo, figurati. Che dire? Lasciamo stare…»

«Invece qui, in tutti i quartieri di Roma, hai visto come parcheggiano le auto?»

«Già», risponde lui, «ma dove sono i vigili urbani?»

«E fossero solo le auto sulle strisce: hai visto i monopattini? C’è solo l’imbarazzo della scelta.»

«Ma cos’è? “Parcheggio selvaggio”?»

«Di sera, la mamma di Rosaria, che non vede bene, una volta – era buio – ci ha inciampato.»

«Fosse solo quello: l’altro giorno mi hanno sfiorato e, per poco, non cadevo. Era un deficiente che col suo monopattino è sfrecciato sul marciapiede. Mi ha urtato al braccio e stavo cadendo. Si è appena girato per gridare “Scusa”. Ma scusa a che? Imparasse a vivere.»

«Deve scapparci un altro morto? Come a Parigi, quella povera giovane…»

«Lo so… fa più rabbia o pena? A poco più di trent’anni, morire in quel modo.»

Tacciono, Enrico e Mariangela. Tacciono, rattristati e impotenti. Poi lui riprende: « Quei due ruote elettrici, son stati dati in carico a tante tante persone. E, alcune di queste, sono purtroppo degli emeriti imbecilli, o immaturi o incoscienti, il che fa lo stesso. Come quando ho chiamato i vigili urbani per lamentare quell’ennesimo parcheggio selvaggio d’un monopattino in mezzo al marciapiede. Mi hanno rimbalzato da un numero a un altro e, alla fine, dopo venti minuti, mi hanno chiesto “Chi le ha passato questo numero?” ed è caduta la telefonata. Segnalo gli abusi – perché abusi sono, no? – anche al sito e alle pagine delle autorità senza ricevere alcuna risposta. Gli ho scritto che “non servono denunce ma una campagna capillare di civilizzazione e sensibilizzazione a più livelli e Voi, come Comune, oltre la Scuola – con l’Educazione Civica che non si studia più perché la Società è Globalizzata ma l’Antropologia Culturale neppure perhé è di là da venire – avreste la facoltà e il dovere d’intervenire contro questa ulteriore deriva urbana e, più in generale, della società tutta.” Però mi sa che si sono messi a ridere.»

«Tuttavia la contravvenzione di eccesso di velocità sulla Salaria – cinquantacinque chilometri orari su strada deserta di traffico – arriva puntuale», torna a ribadire Mariangela.

«Eh, ma sai, sono due luoghi diversi; poi una è la polizia stradale d’un territorio – un comune – fuori città, altro sono i quartieri di Roma, affollati, ingorgati di traffico, i vigili urbani che hanno tanto altro da fare…»

«Le contravvenzioni e la barbarie… ma non è sempre lo Stato?», chiede Mariangela.

«Due luoghi e due misure…», chiosa Enrico. «Lo so di cosa moriremo.»

FINE

[Fabio Sommella, 30 novembre 2021]

In sottofondo, la mia composizione Tempo di fiabe

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Il rifiuto di alzare il volume del sole, ovvero Marco Piacente e Stefano Trabalza

È grazie a Tito Schipa Junior e ai suoi seminari telematici che – oltre ai capisaldi dell’Opera Lirica e ai suoi nessi tanto con il Musical che con il Rock, nonché in generale con il Bel Canto e in particolare con la Canzone Napoletana – ho avuto modo di conoscere, pur sommariamente, l’arte di Marco Piacente e Stefano Trabalza, due compianti artisti e musicisti italiani.

Non conoscevo nulla, e continuo a conoscere ancora poco, delle loro vite, se non che le medesime dovrebbero essere iniziate attorno al 1950 e, purtroppo, si sono concluse da qualche anno, dopo il 2010. Ci ha detto Tito che Marco era originario dell’Abruzzo (Villa San Sebastiano) e Stefano dell’Umbria (Bevagna) e che entrambi, giovanissimi, si erano ritrovati a Roma – legandosi di forte amicizia fino a stabilire un altrettanto solido sodalizio artistico – con le loro famiglie, tanto che ascoltandoli parlare e cantare possono essere scambiati per romani doc. Inoltre so che hanno frequentato il liceo classico Tito Lucrezio Caro, presumibilmente attorno agli anni ’60-‘70. Poi ho potuto verificare che Marco ha avuto un’ulteriore formazione, ampia ed eterogenea, che spaziava dal conservatorio alla filosofia.

Ma al di là di questi dettagli di formazione, vedendo il video del loro spettacolo teatrale IL VOLUME DEL SOLE, girato nel Teatro in Trastevere il 27 giugno 1985 (ai tempi dell’Estate Romana di Renato Nicolini) da Tito Schipa Junior – loro mentore e amico – ciò che appare notevole, nel modus del loro duo – due come i Vianella ma anche due come Simon & Garfunkel – è la capacità di spaziare dalla romanità più autentica – seppure, come detto sopra, acquisita – a molteplici altri generi espressivi, non ultima la musica colta, essendo stato Marco autore di musica sacra nonché di altra vasta e variegata produzione.

IL VOLUME DEL SOLE, titolo ripreso da uno dei versi dei loro canti, forse uno dei più demenziali, è una geniale intuizione, uno spettacolo al confine fra vari generi: teatro dialettale propriamente detto, commedia dell’arte, teatro dell’assurdo, cabaret, musical, satira di costume.

Oltre ai generi teatrali, si colgono però innumerevoli e disparati echi musicali: la canzone d’autore (bello il riferimento a Guccini) dei dieci-quindici anni precedenti, i parallelismi con i grandi nomi dei ’60-’70 quali i Beatles o Mogol-Battisti, passando per la Stagione dei gruppi Beat, ma certo anche il blues, la canzone folk inglese e la canzone dialettale abruzzese, quella vernacolare romanesca con argute e robuste evocazioni che spaziano da Fiorini a Califano, le più antiche stornellate alla Balzani nonché le ballate dei cantastorie.

Se poi guardiamo alle contemporaneità non sono escluse altre poderose influenze: dalle gag di Verdone alla mimica e gestualità alla Benigni nonché quella partenopea di Troisi. Ma da qui si può ripartire, all’indietro nel tempo, ritrovando illustri predecessori: godibile è il riferimento manifesto a Ciccio Formaggio o quello certo più velato ai Fratelli De Rege. Infine si può tornare avanti nel tempo incontrando il non-sense alla Rino Gaetano e alla Stefano Rosso. Insomma si colgono riverberi di molteplici forme di teatro e spettacolo, anche dissacrante e irriverente, fra satira di costume e tanta autoironia.

Malgrado questa ricchezza di riferimenti ed evocazioni, IL VOLUME DEL SOLE è piece teatral-musicale d’impianto fortemente minimalista, sorta di storia della scarsità, laddove Marco e Stefano appaiono in scena uno in “canotta” e l’altro a torso nudo, abiti certo idonei per sproloquiare sulle loro vicissitudini amorose con le donne. In questo modo, riemergendo come da labirinti onirici, i due intessono dialoghi serrati e disperati in bilico tra imprinting d’innamoramenti e citazioni hegeliane, sospesi fra letture di Topolino e progetti di seduzione, si confessano attorno a un tavolo con due sedie che troneggiano al centro d’una scena scarna ed essenziale: sullo sfondo un piano cottura con bottiglie e macchina del caffè, a destra una scansia/madia di quelle che usavano le nostre nonne. Negli intervalli imbracciano sapientemente le loro chitarre per suonare e intonare canti allegri o struggenti, spesso paradossali e grotteschi (“Non serve alzare IL VOLUME DEL SOLE”), in uno spettacolo in cui si ride pensando ed emozionandosi.

In definitiva IL VOLUME DEL SOLE è un cofanetto che, sotto la scorza del minimalismo scenico, racchiude molteplici gemme preziose.

Tutto ciò che ho scritto fin qui, tuttavia, non esaurisce quanto Marco Piacente (www.marcopiacente.it.) e Stefano Trabalza hanno espresso e realizzato in altri ambiti. Si pensi ad esempio allo splendido brano Che ce vo’ composto da Marco, divenuto ad opera di Franco Califano il Semo gente de Borgata de I Vianella; senza nulla togliere a questi ultimi, nella versione originale il brano possedeva altro significato, maggior equilibrio testuale-musicale e quindi maggior afflato poetico.

Grazie, pertanto, a Tito Schipa Junior per averci guidato anche su parte della via percorsa da Marco Piacente e Stefano Trabalza che, di certo, hanno lasciato un segno, umano e culturale, del loro passaggio; segno ancora da scoprire in pieno esplorandolo ulteriormente.

[Fabio Sommella, 13 novembre 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

In memoria d’un amico (ricordando Massimo M.)

Rammento, quando penso a lui, una sensazione gradevole, un’atmosfera di famiglia, di perenne gioco. Non solo, ritengo, perché era abbastanza più giovane di me, essendo lui fratello minore d’un amico mio coetaneo.

Un primo ricordo, seppure indiretto, è il seguente: il fratello una volta mi raccontò che, quando erano piccoli, Massimo era sempre sudato proprio perché era sempre in movimento.

Seppure “minore”, sapeva però rapportarsi con disinvoltura con noi più grandi fin da allora nell’adolescenza, facendo uso di una sua simpatica autorevolezza, di una forma di umorismo tipica dei bambini. Il fatto è che conservava questa peculiarità anche quando eravamo divenuti più grandi, attorno e oltre i vent’anni.

Qualche esempio, per il suo gusto del gioco, ce l’ho stampato nella memoria.

Una volta , con un gruppo di amici e amiche, avevamo accompagnato alla Stazione Termini un altro nostro amico che doveva partire per il militare. All’epoca, diversamente da oggi, i finestrini dei treni si aprivano e, dai treni vicini, sporgevano molte persone. Lui, con faccia interrogativa bisognosa di informazioni e chiarimenti, si avvicinava a chi stava affacciato e, con voce impostata, chiedeva: “Scusi, ma questo treno va a Bremesi?”, aggiungendo poi, all’occorrenza, altri nomi impossibili di località inesistenti. Quelli rispondevano incerti “Ma… veramente non saprei…” Rideva poi a crepapelle, e noi insieme a lui, con gli occhi quasi socchiusi per le risa e le guance arrossate. Era, questo, il suo spiccato gusto innocente per il non-sense. per cui ritengo avesse davvero un amore viscerale nonché una dote naturale.

Un pomeriggio – era la vigilia d’un mio esame all’università e io ero davvero stanchissimo, tanto che per divagarmi ero uscito invece di studiare ancora – ci eravamo incontrati sulla piazza che frequentavamo. Che facciamo? Che non facciamo? Gli propongo di andare a vedere un film che mi incuriosiva. “Di che genere è?”, mi chiede lui. Essendo un film che nel titolo aveva la parola “2000”, gli rispondo frettolosamente “Fantascienza”. In realtà la fantascienza non c’entrava molto o affatto, trattandosi di tematiche, semmai, di fanta-politica in una comunità svizzera contemporanea. Da quel momento, su questo fatto, lui prese a prendermi in giro raccontando, in modo volutamente esagerato: “Fabio mi ha convinto ad andare a vedere un film di Fantascienza; ma in realtà era Western!” E, ogni volta, morivamo dalle risate.

In un’altra occasione mi chiese che cosa stessi studiando all’università. Io risposi “Zoologia, i Molluschi” e lui, romanista fino al midollo, concluse a sua volta “Ah, stai studiando i Laziali!”

Nondimeno, sapeva prender parte nelle cose della vita. Una mattina, eravamo insieme in automobile, da un parcheggio un’auto uscì malamente e urtò la mia che transitava. Scendemmo tutti dalle autovetture e la signora che era alla guida, pur essendo palesemente in torto, accampava le sue ragioni. Un’altra donna, da un balcone, intervenne goffamente rivolgendosi a me dicendo: “Ma che modi! Dove sta più la cavalleria? Lei doveva far passare la signora!” Io non sapevo se ridere o mandarla a quel paese; ma ci pensò subito Massimo che, visibimente arrabbiato, prese quella inopportuna a male parole.

In anni recenti, su un Social, avevo notato un suo post di commemorazione della sua adorata mamma; io, che ricordavo benissimo tutta la sua famiglia, commentai con affetto e lui, a sua volta, commentò scrivendomi in risposta “Sei dolcissimo!”

Ecco: pure una volta divenuti adulti e, per i più diversi motivi, allontanatici notevolmente, tanto come amici che come familgie, ciascuno di noi cercando di arginare le proprie derive e i propri dolori, penso che negli spazi più profondi delle nostre coscienze fossero rimasti quel baluardo di affetti e quella intesa umana che erano sorti – da qualche parte – prima che noi nascessimo e che, son persuaso, continueranno – da qualche altra parte – ancora dopo di noi.

Ciao, Massimo: ma… questo treno porta a Bremesi? ❤️

Fabio Sommella. Roma, 02-09 novembre 2021

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Uscire sulla strada, ovvero Tre piani di Nanni Moretti

La presentazione d’un film da parte del suo regista certamente aggiunge delle chiavi interpretative chiarificatrici alla successiva visione e lettura del medesimo. È stato questo, per me, il caso di Tre piani di Nanni Moretti, che ho avuto modo di vedere qualche sera fa al cinema Trianon di Roma; la visione del film è stata infatti preceduta da circa un quarto d’ora di simpatica chiacchierata del regista stesso.

Incontrare, oggi, in quel luogo – il cinema Trianon di Roma, dove circa cinquant’anni fa Giorgio Gaber teneva i suoi spettacoli teatrali romani – uno dei maggiori autori del cinema d’idee della contemporaneità, non solo italiana, ritengo che ad alcuni spettatori come me possa dare un senso di continuità storica – intellettuale e culturale – rilevante, non trascurabile e che travalica il tempo stesso.

Nel corso del pur breve incontro, Nanni ha fornito interessanti informazioni ed espresso importanti concetti – in merito al film, ma non solo – con la propria ironia affascinando, credo, quasi tutti noi della gremita platea (ciascuno spettatore regolarmente distanziato di un posto dal vicino, per le notorie misure Covid). Il soggetto del film è stato ripreso dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo ma la sceneggiatura è stata ampiamente rivisitata dallo stesso Moretti nonché da Federica Pontremoli e Valia Santella al fine di trasformare tre storie, parzialmente separate e indipendenti, in un intreccio di vicende di personaggi che s’incontrano e, in qualche modo e misura, interagiscono. Ascoltando tutto questo, non ho potuto fare a meno di pensare ad alcuni canoni di ciò che, negli ultimi decenni del secolo scorso, è stato denominato postmodernismo.

Questi due elementi – l’origine del soggetto del film, nonché il mio personale ricordo di Gaber – tuttavia da soli non basterebbero a giustificare la sensazione di benessere che la visione del film può trasmettere allo spettatore e, nel caso specifico, ha trasmesso a me.

Ma vediamo con qualche dettaglio una serie di cose e di fatti.

Tre piani è forse uno dei film volutamente maggiormente complessi e corali di Nanni Moretti; probabilmente anche per questo è stato indicato da alcuni denigratori come opera mal riuscita o in altri casi, appena più generosi, confusa. A mio avviso il film non è né l’una né l’altra cosa.

Innanzitutto, come accennato in precedenza, Tre piani è un film dove si rintracciano almeno alcuni criteri canonici del postmodernismo, essendo questi la polifonia e la multi-linearità; ma, certo, sussistono altri aspetti di rilievo.

Come già in Mia madre, pure in questo film il regista mette quasi totalmente da parte sé stesso, dal punto di vista attoriale, accontentandosi di un ruolo tutto sommato marginale, per lasciare il posto ad altri interpreti. Questi sono in primis quelli femminili; ad esempio Margherita Buy conferisce, come sempre, solida ma pur garbata interpretazione a una delle protagoniste.

Ma i personaggi sono anche altri: ad esempio c’è quello del padre ansioso e sospettoso, magnificamente reso da Riccardo Scamarcio. E la galleria da illustrare sarebbe lunga, grazie al bravo stuolo di attori di cui il Moretti regista – interprete viceversa sempre volutamente grottesco, freddo e didascalico – si serve. È evidente come, ormai, nella cinematografia di Nanni siamo lontani anni luce dalle tematiche intrise di soggettivismi, personali e generazionali o categoriali, di un personaggio come Michele Apicella, dalle pur intense lacerazioni di Ecce Bombo o di Bianca o di Palombella rossa. Qualcuno potrà esclamare «E vedi un po’!» Certo, son passati decenni su decenni e le età, anagrafiche e storiche, sono cambiate. Ma non è solo questo il punto.

Come già fatto in altra epoca da Woody Allen, se Nanni sulla scena si mette quasi totalmente da parte, non è solo per scopi attoriali ma è per dare voce, forma e spazio all’altro del proprio tempo; perché desidera parlare di altro; rivolgersi ad altro, al di là dei personalismi e delle categorie. Pertanto sceglie un testo originale orientato allo scopo. In tal modo viene data voce alla comunità eterogenea e frammentata in cui si è immersi nella società post-globalizzata. Il risultato è la pretesa multi-linearità delle storie a molteplici voci. Queste sono obbligatoriamente confuse e approssimative come la realtà o ancor più come il possibile che si rappresenta e che si vuole raccontare. È tipico dei registi maturi – si veda il già citato Allen ma si pensi anche all’Ettore Scola de La cena oppure a pressoché tutto il cinema di Marco Ferreri – spostare il focus della macchina da presa sul caos e sul frammentario che li circondano.

Anche Nanni, pertanto, ispirandosi ai tre monologhi dello scrittore israeliano, compie una tale operazione. Tuttavia, come da lui stesso spiegato, oltre a intrecciare tre storie apparentemente separate dei condòmini di una palazzina di tre piani, effettua ciò estendendo le vicende, che nel romanzo si svolgono hic et nunc, in un arco temporale di dieci anni, precisamente dal 2010 al 2020. In questo spazio di tempo i protagonisti nascono, crescono, alcuni muoiono, cambiano, rivedono le proprie azioni, mutano il proprio sentire. Il risultato è una storia davvero corale, globale e globalizzante, come la contemporaneità pretende; tuttavia questa storia – certo anche cupa, ma non solo – non allarma o allerta soltanto bensì, in qualche modo e misura, fa bene al cuore e alla mente.

Un agrodolce ottimistico e a lieto fine?

Ma no, perché mai?

Piuttosto, come già il Fellini di Otto e mezzo, pure Moretti oltrepassa l’antica ottica dei film senza speranza – ad esempio quella della già citata e pur struggente Bianca – in favore del recupero d’un qualcosa: trattasi fondamentalmente dell’aspirazione a un principio comunitario perduto. Emblematica, in tale ottica, è una delle sequenze di chiusura: una delle protagoniste, a poca distanza dalla sua abitazione, assiste a un ballo collettivo dove molte coppie danzano sull’onda delle note e dei ritmi d’un liscio dal sapore vagamente romagnolo. È una delle scene pacificatrici del film. Pur in altro contesto, Il riferimento a Fellini e al maestoso carosello della Passerella di Nino Rota, non è peregrino bensì avvertibile.

Inoltre, analogamente ad altri Maestri, è come se anche Moretti volesse dirci che la vita è, appunto, complessa e interdipendente. Non è poco. Quanti nessi, pur con valenze esistenziali sicuramente differenti, ci sono con il Babel di Alejandro González Iñárritu? O con il Vivere di Francesca Archibugi?

Con questo film, come il qui tante volte citato Fellini di Otto e mezzo, anche Nanni Moretti infine ci invita a pensare e a sentire che, malgrado tutto, la vita è una festa da vivere insieme. A differenza della sua antica produzione, incentrata su una coscienza certo onesta quanto tuttavia solipsistica, adesso un senso di necessaria spinta comunitaria, epocale, preme urgente tanto alle porte della propria coscienza che a quella dello spettatore ideale di Nanni Moretti.

Come avvenuto al termine dell’incontro di presentazione di Tre piani al cinema Trianon, anche nel film il regista si congeda da noi spettatori con l’implicito augurio di buona fortuna, l’augurio di uscire dal chiuso di quella comoda ma certo angusta palazzina di tre piani, per recuperare il senso comunitario della strada; di questi tempi, non appare davvero poco. Del resto, nel segno d’una continuità intellettuale e culturale, anche il – da me, qui – già citato Giorgio Gaber quasi mezzo secolo fa cantava «C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza.» È la strada su cui Nanni è già uscito e forse quella su cui dovrebbero uscire, per interrogarsi, coloro che a torto oggi lo denigrano, essendo egli regista quanto mai attento e attuale.

[Fabio Sommella, 10-14 ottobre 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Per quelle antiche scale (Rocca Vittiana) – di Rosanna Sabatini

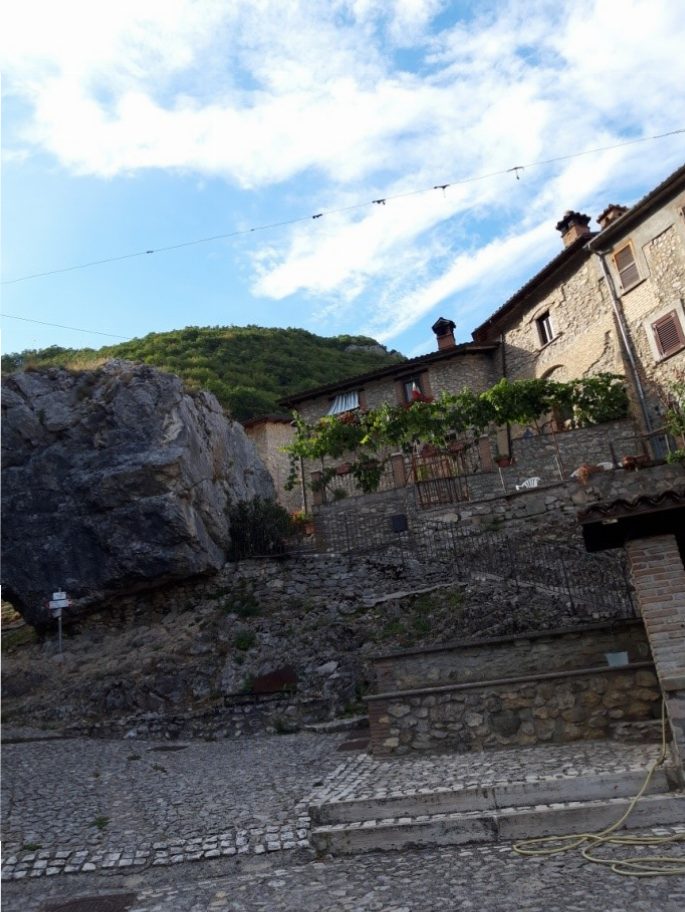

Cari amici, vi racconto qualcosa sulla nostra gita di oggi a Rocca Vittiana, una frazione del Comune di Varco Sabino posta dall’altra parte del Lago del Salto rispetto a Borgo San Pietro.

Il paese ha un piazzale, dove lasciamo l’autovettura, per poi procedere rigorosamente a piedi.

La Rocca ci accoglie con un ingresso che porta al Belvedere, alla Chiesa e al Palazzo Salvati che, con la sua Torre, domina il paese, dove si arriva salendo i gradini in pietra di una scala che sembra non finire mai e che si dirama per collegare le abitazioni.

Il belvedere è una terrazza che si affaccia sul lago e che scopre un panorama mozzafiato; di fianco appena sopra la piccola chiesa di S. Tommaso Apostolo – addobbata per un matrimonio – si offre ai nostri sguardi in tutta la sua antica medievale bellezza; all’interno, i Santi Gemma e Giacomo la vegliano e sulle mura laterali si vedono in bella mostra le stazioni policrome della Via Crucis che danno un tocco di modernità senza stonare con tutto il resto.

Alcune signore molto gentili ci indicano una via, per evitare al ritorno le scale e arrivare direttamente al piazzale. Questa via costituisce il camminamento esterno che rimanda ad analoghi camminamenti di altri borghi medievali e si snoda in modo circolare intorno alla Rocca. Mentre immaginiamo che, in passato, fosse illuminato dalle torce e percorso da soldati a guardia della stessa, notiamo pure che oggi le torce sono state sostituite da luci racchiuse in tubi che si mimetizzano con le pietre. Siamo sicuri che di notte la Rocca illuminata appaia a chi ha la fortuna di vederla come se fosse uscita dalle pagine di un libro di storia.

Nella parte finale del percorso, il silenzio è interrotto dal gorgóglio dell’acqua della fontana – posta all’ingresso del paese – che scorre abbondante e limpida; gli abitanti ci confermano che, alla Rocca, l’acqua non manca mai e noi proviamo un po’ d’invidia, pensando che a Borgo San Pietro, ad analoga altitudine, d’estate non è mai sufficiente e che a settembre ancora non viene erogata in modo continuo dalla società fornitrice.

Rosanna Sabatini – Sabato pomeriggio del 4 settembre 2021 – Tutti i diritti riservati

P.S. Ringrazio Fabio Sommella, perché mi ha permesso di pubblicare il post sul suo blog

Fotografie e impaginazione di Fabio Sommella

La Prefazione ad Analisi semantica di quattro film – Edizione 2015

Analisi semantica di quattro film è un mio libello (pamphlet) comprendente quattro articolate riflessioni – originatesi in un arco di tempo di oltre vent’anni (dagli ’80 ai primi 2000) – attorno a quattro grandi film d’autore.

La prima edizione, cartacea, edita da Boopen, risale al 2008; la ristampa, ebook (PDF), con LULU è del 2015.

Successivamente, alcuni corposi contenuti – quelli pertinenti a C’eravamo tanto amati e a La meglio gioventù – sono confluiti, pur riveduti e ampliati, nel mio Il cambio della guardia pubblicato dapprima da Caosfera nel 2016 (edizione oggi fuori catalogo) e poi pubblicato e inserito nella mia vetrina Amazon nel 2019.

Qui di seguito propongo la Prefazione ad Analisi semantica di quattro film, ristampa 2015 [il libro in formato ebook PDF è acquistabile al link Analisi semantica di quattro film – Ristampa 2015 (lulu.com)] Oggi probabilmente rivedrei la forma, per renderla più snella, ma il contenuto credo sia sempre valido. Pertanto auguro, a chi vorrà, di nuovo

buona lettura.

Fabio Sommella, 23 agosto 2021

========================================

- 1 Prefazione

Parafrasando(1) H. Tajfel e C. Fraser, che a riguardo della loro

disciplina sottolineavano la competenza in certa misura

acquisita da parte dell’uomo comune (anche Sigmund Freud(2),

nel loro carteggio epistolare, appellava “fortunato” il professor

Albert Einstein in quanto nessun uomo, che non conosceva la

fisica, si sarebbe mai permesso di giudicare la sua opera;

viceversa tutti si permettevano di criticare la Psicoanalisi),

possiamo affermare che siamo tutti cinèfili o, pur

impropriamente ma in modo più circostanziato, amanti dei film

(certamente il primo termine appare senz’altro più nobile).

Ovvero: tutti, o quasi, siamo perennemente, o frequentemente,

attratti dalla magia del cinema.

Tuttavia, più probabilmente e in generale, oltre che dalla

congerie di elementi tecnico-spettacolari di “quell’enorme

baraccone chiamato cinema”, ciò che più ci attrae nei film sono

i racconti, le storie, i personaggi, i simboli, manifesti o celati, e

quindi, in una parola, i significati che questi, nonché le loro

vicende, incarnano e rappresentano. Così come giungono a noi

i lontani miti e le favole/fiabe che le nostre mamme e nonne, e

poi le tradizioni popolari e letterarie dei diversi popoli, ci

hanno trasmesso e si tramandano da quando esiste l’uomo (e,

forse, ancor prima), così nel nostro cuore, perenni bambini mai

cresciuti, seppure adulti abbiamo necessità e ci nutriamo dei

moderni percorsi dei protagonisti di storie di qualsiasi natura:

narrativa, poetica, figurativa, musicale, teatrale,

cinematografica, fumettistica, iconografica, multimediale …

(aggiungerei anche matematica, ma …); e così sarà, per noi,

per la nostra coscienza e la nostra psiche più profonda, finché

non calerà il sipario (e, ancora forse, anche oltre).

Ne consegue che, in base ai convincimenti di cui sopra, un

lettore/fruitore di queste storie non può non porsi anche di

fronte ai film, perlomeno ad un certo tipo di film, in modo non

dissimile a quello con cui si pone di fronte alla letteratura o ad

altri dei suddetti generi, espressioni tutte dell’arte di

“raccontare”, pur con differenti linguaggi e metodi.

Da queste premesse sono nate, negli ultimi quindici anni, le qui

presenti mie quattro analisi semantiche dei seguenti film: - Otto e ½ – di Federico Fellini (1963)

- C’eravamo tanto amati – di Ettore Scola (1974)

- Luna di Fiele – di Roman Polanski (1992)

- La meglio gioventù – di Marco Tullio Giordana (2003)

Non me ne vogliano gli autori, con i quali innanzitutto (pur

indirettamente) mi scuso, se un non addetto ai lavori si è

permesso di esaminare, con l’approccio ed un fare ed un dire

del critico del settore, alcune delle loro più pregiate opere

(senz’altro questo è stato fatto con estremo amore e

ammirazione e per puro spirito costruttivo e conoscitivo).

Troppo ghiotte, dall’inizio della mia età matura, mi sono

sembrate le varie occasioni di cimentar me stesso, “olistico

ricercatore” in vari ambiti e settori, con i significati che a me,

spettatore/lettore di queste opere/racconti, apparivano così

prepotentemente fuoriuscire da loro stesse. La loro forza

poetica, esistenziale, psichica, politica, culturale, storica,

simbolica, onirica, planetaria, sovratemporale … trapelava ad

ogni, spesso, ripetuta visione; vi emanava come maggiori

entità, presenze naturali o sovrannaturali che, attraverso questi

film, mi parlavano di una saggezza, pur nascosta e segreta,

profonda ed eterna che, appunto, travalica lo spazio ed il

tempo, hic et nunc, durante la visione e ancor lungamente

permanente successivamente ad essa. Come raccontava il

grande Massimo Troisi: da giovane egli era rimasto affascinato

dalla visione del film “Medea” di Pier Paolo Pasolini, pur,

precisava sempre Troisi, non avendone capito quasi nulla; così,

o analoga mi sento di affermare, era stato il mio sentire

all’uscita del cinema Metropolitan di Roma dopo la visione di

“C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola. Una sorta di

folgorazione, una fascinazione profonda attorno alla storia, alla

narrazione, ai personaggi, alle loro vicissitudini e alle loro, pur

tristi e amare, evoluzioni (tant’è che, ogni volta con maggior

piacere “filmico”, negli anni seguenti rividi lo stesso film

almeno altre dieci volte in altrettanti cinema).

Sono queste cose, queste presenze, questi umori-fermenti ed

elementi poetico/razionali, definiti-indefiniti, che, mi auguro

con un buon livello di analisi semantica ed espressione critica,

ho cercato, naturalmente e istintivamente ma accompagnati

dall’analisi delle strutture e delle relazioni narrate, di

imprimere ed esprimere in questi quattro, più o meno brevi (le

sezioni relative a “C’eravamo tanto amati” e “La meglio

gioventù” sono senz’altro quelle di più ampio respiro), saggi

critici. E, malgrado l’indubbio interesse che mi suscitò

all’epoca, almeno coscientemente poco è valso, o poco è stato

utile nel preparare il presente lavoro, il corso di

alfabetizzazione/critica da me frequentato nell’anno 1996

presso la sede AIACE di Roma: senz’altro utilissimo a

comprendere le basi fondamentali del linguaggio

cinematografico (inquadratura, sequenza, il montaggio come

grammatica delle frasi del cinema, …); ma qui, senza nulla

togliere a quanto appena citato ma senza neanche voler

sminuire la portata del mio lavoro, si parla quasi di altro. Per

comprendere pienamente ciò che si intende, vale quanto cito in

una nota successiva: “(…) saggio critico su un film visto da un

non addetto ai lavori; un oggetto d’arte, un mezzo espressivo

(al di fuori della tecnica cinematografica ma dentro la

letteratura)”.

Naturalmente, non si pretende certo di aver esaurito i significati

intrinseci a queste opere; sarebbe, si perdoni il paragone, come

se si intendesse esaurire la simbologia dantesca o omerica con

una lettura critica di qualche decina di pagine. Nondimeno, si è

certi d’aver colto e trattato almeno alcuni dei principali

elementi semantici e poetici di queste opere. Laddove si era

consapevoli di non aver effettuato tutto il percorso critico, si

sono lasciati volontariamente aperti, anche solo accennati,

alcuni sentieri ulteriori. E chissà se in seguito, magari a fianco

di un’analisi semantica di “Fanny e Alexander” (storico

capolavoro di Ingmar Bergman, summa di tutte le principali

tematiche, e significati, dell’opera cinematografica del maestro

svedese) questi non vengano ripresi e approfonditi

ulteriormente.

Tutto ciò premesso, mi auguro che il lettore faccia uso di tale

approccio metodologico: ciò che parla, in questo lavoro, è lo

spirito dello spettatore che viene colpito, in positivo, dalla

forza delle vicende che si svolgono all’interno di questi quattro

film. Come è già capitato di sostenere e scrivere (ma non sono

certo il primo né sarò l’ultimo ad affermare ciò), ogni

spettatore/lettore/fruitore, completa, con la propria esperienza,

l’opera d’arte e ne osserva e trae significati spesso anche ignoti

agli autori stessi: del resto, a mio avviso, non è ininfluente

affermare che uno dei mestieri più affascinanti sia quello del

critico letterario (a dispetto di quanto a volte sostenuto anche

da qualche grande protagonista del teatro del secondo

novecento; ma, in tal caso, subentravano probabilmente “fattori

di disturbo esterni” quali, non ultimi, i rapporti conflittuali nei

confronti della critica cosiddetta “togata”), almeno di colui che

svolge tale attività, creatività critica, affiancandola alla

creatività creatrice delle opere (un modello, in tal senso, è stato

senz’altro Ugo Foscolo, sia autore di letteratura che critico

letterario).

Alla luce di questi elementi, e premettendo che per

comprendere, concordare o dissentire con quanto ho scritto, è

necessario aver visionato e, almeno un pò, amato i film qui

presi in esame, auguro di cuore buona lettura e buona “discesa”

nei significati di questi quattro, a mio avviso grandi, racconti

filmici.

Fabio Sommella

Roma, 13 gennaio 2008

(1) Henri Tajfel, Colin Fraser: Introduzione alla psicologia sociale; Il Mulino, Bologna, 1984,

pagina 15: “Siamo tutti psicologi sociali. (…)”.

(2) Albert Einstein: Il lato umano; Einaudi, 1980, Seconda edizione, pagine 33-34.

===============================================

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

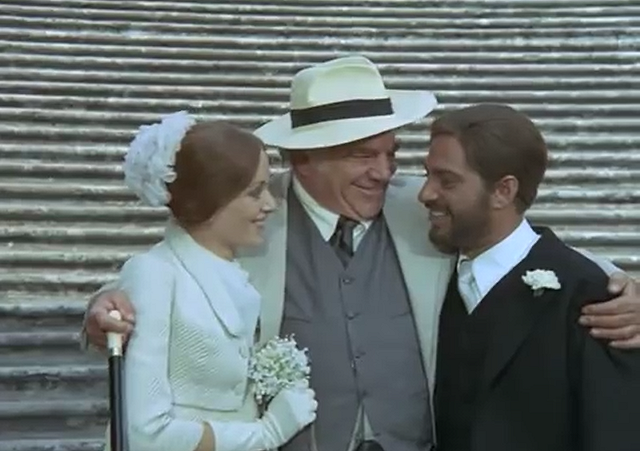

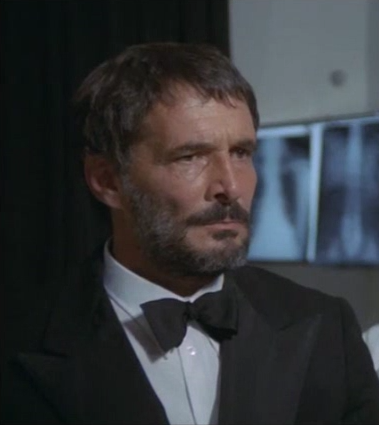

Il bisturi che ci salva? (Per grazia ricevuta, 1971, di Nino Manfredi)

Mezzo secolo è trascorso dalla prima prova registica di Nino Manfredi in un lungometraggio: Per grazia ricevuta (1971). Qualcuno sottolinea che – seppur film superbo e riuscitissimo da molti punti di vista (interpretativo, fotografico, narrativo, espressivo ed emozionale) – si avverte quanto, nel caso specifico, il regista sia un grande attore che ama essere in scena continuativamente; cosa, forse, neanche del tutto vera, anche a guardare soltanto le lunghe fasi dell’incipit.

A prescindere da ciò, rivedendolo oggi, il film appare sempre godibilissimo, forse anche più di allora: un magnifico e accorato apologo sul rapporto dialettico tra fede e dubbio, laddove i due termini antitetici si trasformano, spesso, rispettivamente in credenza bigotta e laicismo, in fanatismo – fino ad assumere le connotazioni dell’idolatria – e puro materialismo. Per compiere ciò gli autori – Manfredi è anche soggettista (quanti echi, pur imprecisati, dei suoi territori d’infanzia?) nonché sceneggiatore insieme a Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Luigi Magni – si servono della storia di Benedetto Parisi (Nino Manfredi), un personaggio sufficientemente anonimo, per certi versi molto vicino agli inetti della stagione del grande romanzo ottocentesco e d’inizio Novecento. Inoltre se l’elemento della fede, della credenza bigotta, dell’idolatria, predomina nella prima parte del film che s’incentra sull’infanzia e sulla giovinezza del protagonista, l’elemento del dubbio, insieme alle istanze del laicismo e del materialismo, predominano nella seconda, la fase della maturità di Benedetto Parisi; tutto ciò, fatto salvo gli eventi che caratterizzano la geniale fine, aperta e inconclusa quanto basta per annunciare anticipatamente – per alcuni versi – i canoni del racconto postmoderno, pur infarcito ancora di elementi della Commedia Classica.

A latere ci si chiede se – questo soggetto, questa trama con questa sceneggiatura – non abbiano ispirato, in seguito, anche altri autori; non ultimo, in anni recenti (2015), Edoardo Falcone per il suo Se Dio vuole.

Ciò fissato, si può affermare che la chiave del film risiede in due sentenze, anche queste antitetiche, pronunciate da due personaggi diversi, rispettivamente il priore dell’abbazia (Mario Scaccia) e lo stesso Benedetto Parisi (Nino Manfredi): «Dio è pace e serenità, non tormento!», sentenzia il priore all’ennesima evidenza di quanto, il pur giovane ma adulto Benedetto, dopo la sua infanzia orfana e traumatica (allevato da una disamorata e distratta tutrice), sia effettivamente inadatto alla vita monastica; «Non è morto: all’ultimo momento ha deciso di andare all’altro mondo pure lui!», sentenzia viceversa Benedetto medesimo, in corrispondenza del grave lutto che tocca la sua “famiglia adottiva”.

Lo stile narrativo è asciutto ed essenziale, sobrio e privo di fronzoli, pur cedendo come già detto a sporadici inserti di Commedia: quando il distratto Benedetto finisce per scottarsi bevendo un bicchiere d’acqua bollente fatta sgorgare dal rubinetto, la sua smorfia è equivocata dalla compagna come acuto dolore affettivo; ciò, in palese contrasto con il lutto che tutti gli altri personaggi stanno vivendo, suona grottesco e non può non suscitare l’ilarità dello spettatore. Ma, del resto, elementi di Commedia erano presenti financo nel Neorealismo di Roma città aperta, come attesta la famosa padellata che il prete Aldo Fabrizi infligge sul posteriore d’un suo collaboratore.

Il racconto di Per grazia ricevuta impiega innumerevoli flashback che ricostruiscono tutte le tappe essenziali dell’esistenza del protagonista, intervallandole sapientemente al proprio drammatico oggi. Questo, fin dall’incipit, ci catapulta e ci inchioda ai momenti, penosi, d’un intervento neurochirurgico cerebrale. I volti, del tenebroso chirurgo (Fausto Tozzi, attore valente prematuramente scomparso, nonché nello stesso anno regista dell’ambizioso e pregevole Trastevere), della compagna di Benedetto – una Delia Boccardo eburnea e tacita come una Madonna fiorentina del Quattrocento – e della torva “suocera” Paola Borboni, uniti a quelli di tutti gli altri (fra cui spiccano Mariangela Melato, Enzo Cannavale e Tano Cimarosa), conferiscono i ritmi e le solennità d’un dramma umano – ma anche collettivo – sempre in bilico tra possibile e verosimile, tra desiderio ed evitamento, tra intuito e disillusione.

Si sono lasciati per ultimi i riferimenti al volutamente orripilante Sant’Eusebio (indubbio deus ex machina della prima parte) e il sontuoso e gigantesco farmacista (Lionel Stander) vero dominatore e punto cardine della seconda parte ma, per contrasto, anche di tutto lo spirito del film.

Manfredi e collaboratori sono bravi a condurci attraverso questo caleidoscopico viaggio che inizia con le bizze di monelli di paese, stretti come seminaristi felliniani fra le angustie d’un clero egemone e quasi sempre bieco. Uno di loro, almeno, diverrà adulto titubante allo sbaraglio in un mondo per il quale si avvertirà inadatto, spaesato, curioso di sciogliere quell’enigma del dopo, in bilico su una lama di rasoio; sarà questo il bisturi del chirurgo che lo salverà?

[Fabio Sommella, 16-17 luglio 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Ricordando Enrico Vaime

A scorrere i suoi “titoli”, televisivi e teatrali, colgo alcune pietre miliari nella memoria: due Canzonissime “epocali” – per gusto, equilibrio, verve e mix di personaggi dello spettacolo – quali quelle di fine ’60 con Chiari-Mina-Panelli e Dorelli-Kessler-Vianello; la “piccola” commedia di varietà con Bramieri sui “bancari che hanno un’anima”, in quei due tempi differiti di un’avventura con una donna fatale (Paola Tedesco) che permette al protagonista di riesaminare e recuperare la propria esperienza di una vita scialba e melensa in favore di una rivitalizzazione del rapporto coniugale (Valeria Valeri); quell’Italian Restaurant, arguto e brillante, di una vivacissima coppia istrionica di amici, dove Adriano Pappalardo – reduce dall’amicizia con uno dei due Grandi Lucio – non sfigura affatto a fianco di Proietti, consueto grandissimo mattatore, anzi costituendo una spalla di lusso.

Il nesso con Marcello Marchesi è immediato e d’uopo; pertanto – tutto ciò, e molto altro – é come un telaio di fili di memoria e coscienza che si dipana e s’intesse nel tempo, dipartendosi dal Marc’Aurelio umoristico – legando a ciò, in qualche modo, anche Fellini e Scola – congiungendo i ’50 e i ’60, attraversando gli anni di piombo, i riflussi, i crolli di muri, le mani pulite e le discese in campo, giungendo fino a quest’epoca, coatta e claustrofobica, con un sorriso garbato, ironico e dissacrante verso la vita e i suoi drammi.

Goodbye, Enrico, silenzioso amico del retroscena delle nostre vite! 😊

[Fabio Sommella, 29 marzo 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Un cinema perfetto senz’anima: ovvero Mank di David Fincher – Dicembre 2020

Grande opera filmica calligrafica, in stile. Sontuoso preannuncio di ciò, da subito, appare la sequenza iniziale: una magnifica panoramica orizzontale d’un corteo di auto che si muove da destra a sinistra; ciò quasi a confermare, se ce ne fosse necessità, che lo spettatore sta per esser catapultato nel cinema classico hollywoodiano, pur rivisitato ottanta o novant’anni dopo, e pertanto tutti i principi del montaggio canonico saranno ritrovati di seguito.

Il protagonista – Herman J. Manckiewicz, rappresentato come al solito ottimamente da Gary Oldman – si cala molto bene in questo tessuto e in queste impalcature. Egli si muove in modo monolitico per tutta la vicenda, tanto nel portamento che nel parlare, malgrado gli eccessi e i perenni alti e bassi esistenziali. È, questo personaggio reso invecchiato fin da giovane non solo nelle fattezze ma anche nella voce e nell’eloquio, sempre alla ricerca del motto e della provocazione. All’interno di due alternati scorci temporali – anni ’30 e anni ’40 – si confronta in maniera vana ed esasperata con un cinema a sua volta ora vecchio (Thalberg, Mayer) e ora nuovo (Welles, il fratello Joseph L.); tuttavia non riesce mai a schierarsi, a prendere una vera e propria parte, ad assumere una reale posizione. Non è un rivoluzionario – bella la vicenda concernente Upton Sinclair, che il protagonista in qualche modo e misura condivide – ma più semplicemente uno stolido ribelle, un Mister No che rifiuta il sistema sempre in maniera eclatante, affogando il proprio scontento egocentrico anarchismo, privo di autentiche valenze sociopolitiche, nel naufragio alcolico.

David Fincher – riprendendo un progetto sceneggiato dal padre Jack – si conferma abile costruttore di suggestive sequenze filmiche che scorrono in un alveo di grande e indubbia classe ma prive di qualsiasi empatia ed emozione, viceversa ricche di algida impersonalità. Un mondo convulso e incerto, ovviamente, la Hollywood e l’America dei ’30 e ’40, ma il sontuoso apparato produttivo e scenico, pur al servizio di una grande prova d’autore, sono esercizio di stile. Ottimo per gli esteti del cinema, per i cultori dei film verità che scandagliano, scindono, deturpano chirurgicamente senza tuttavia far vibrare mai. Film per puristi, che ha scopo di stupire e fare sfoggio di sé stesso, come – pur se diversi e fatte le debite differenze – lo furono già Seven e L’amore bugiardo; ovvero: senza toccare corda alcuna dello spettatore fuor dell’effetto raffinato, senza mostrare e trovare mai un’anima autenticamente genuina; del resto come il protagonista di questo film.

Una volontà? Forse, probabilmente dei sistemi produttivi attuali dominanti che avvertono il polso del pubblico, da catapultare nei meandri – pur scevri di apparenti nostalgie – della storia del cinema occidentale per mostrargli presunte verità nascoste.

Un pregio del nuovo cinema? Dubitiamo. Al di là della bravura degli attori, della stazza appunto monolitica realizzata da Gary Oldman, della macchina produttiva sfarzosa, crediamo che – a meno di scelte direzionali sociopolitiche deliberate – anche il cinema, per quanto formalmente perfetto, si dovrebbe far carico delle istanze post-postmoderne, ovvero dell’auspicato NeoModernismo, che necessita di altre più autentiche espressioni, artistiche e critiche; se non altro di maggior genuinità, specie in un clima culturale – purtroppo o per fortuna – tuttora sempre più globalizzato.

[Fabio Sommella, 5-11 dicembre 2020]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)