La presentazione d’un film da parte del suo regista certamente aggiunge delle chiavi interpretative chiarificatrici alla successiva visione e lettura del medesimo. È stato questo, per me, il caso di Tre piani di Nanni Moretti, che ho avuto modo di vedere qualche sera fa al cinema Trianon di Roma; la visione del film è stata infatti preceduta da circa un quarto d’ora di simpatica chiacchierata del regista stesso.

Incontrare, oggi, in quel luogo – il cinema Trianon di Roma, dove circa cinquant’anni fa Giorgio Gaber teneva i suoi spettacoli teatrali romani – uno dei maggiori autori del cinema d’idee della contemporaneità, non solo italiana, ritengo che ad alcuni spettatori come me possa dare un senso di continuità storica – intellettuale e culturale – rilevante, non trascurabile e che travalica il tempo stesso.

Nel corso del pur breve incontro, Nanni ha fornito interessanti informazioni ed espresso importanti concetti – in merito al film, ma non solo – con la propria ironia affascinando, credo, quasi tutti noi della gremita platea (ciascuno spettatore regolarmente distanziato di un posto dal vicino, per le notorie misure Covid). Il soggetto del film è stato ripreso dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo ma la sceneggiatura è stata ampiamente rivisitata dallo stesso Moretti nonché da Federica Pontremoli e Valia Santella al fine di trasformare tre storie, parzialmente separate e indipendenti, in un intreccio di vicende di personaggi che s’incontrano e, in qualche modo e misura, interagiscono. Ascoltando tutto questo, non ho potuto fare a meno di pensare ad alcuni canoni di ciò che, negli ultimi decenni del secolo scorso, è stato denominato postmodernismo.

Questi due elementi – l’origine del soggetto del film, nonché il mio personale ricordo di Gaber – tuttavia da soli non basterebbero a giustificare la sensazione di benessere che la visione del film può trasmettere allo spettatore e, nel caso specifico, ha trasmesso a me.

Ma vediamo con qualche dettaglio una serie di cose e di fatti.

Tre piani è forse uno dei film volutamente maggiormente complessi e corali di Nanni Moretti; probabilmente anche per questo è stato indicato da alcuni denigratori come opera mal riuscita o in altri casi, appena più generosi, confusa. A mio avviso il film non è né l’una né l’altra cosa.

Innanzitutto, come accennato in precedenza, Tre piani è un film dove si rintracciano almeno alcuni criteri canonici del postmodernismo, essendo questi la polifonia e la multi-linearità; ma, certo, sussistono altri aspetti di rilievo.

Come già in Mia madre, pure in questo film il regista mette quasi totalmente da parte sé stesso, dal punto di vista attoriale, accontentandosi di un ruolo tutto sommato marginale, per lasciare il posto ad altri interpreti. Questi sono in primis quelli femminili; ad esempio Margherita Buy conferisce, come sempre, solida ma pur garbata interpretazione a una delle protagoniste.

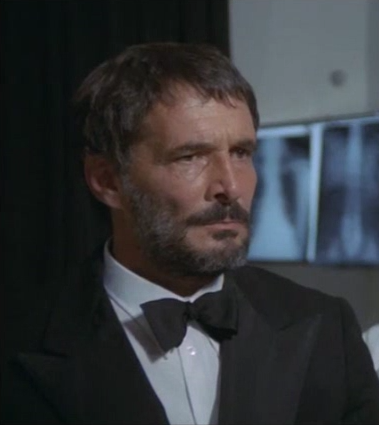

Ma i personaggi sono anche altri: ad esempio c’è quello del padre ansioso e sospettoso, magnificamente reso da Riccardo Scamarcio. E la galleria da illustrare sarebbe lunga, grazie al bravo stuolo di attori di cui il Moretti regista – interprete viceversa sempre volutamente grottesco, freddo e didascalico – si serve. È evidente come, ormai, nella cinematografia di Nanni siamo lontani anni luce dalle tematiche intrise di soggettivismi, personali e generazionali o categoriali, di un personaggio come Michele Apicella, dalle pur intense lacerazioni di Ecce Bombo o di Bianca o di Palombella rossa. Qualcuno potrà esclamare «E vedi un po’!» Certo, son passati decenni su decenni e le età, anagrafiche e storiche, sono cambiate. Ma non è solo questo il punto.

Come già fatto in altra epoca da Woody Allen, se Nanni sulla scena si mette quasi totalmente da parte, non è solo per scopi attoriali ma è per dare voce, forma e spazio all’altro del proprio tempo; perché desidera parlare di altro; rivolgersi ad altro, al di là dei personalismi e delle categorie. Pertanto sceglie un testo originale orientato allo scopo. In tal modo viene data voce alla comunità eterogenea e frammentata in cui si è immersi nella società post-globalizzata. Il risultato è la pretesa multi-linearità delle storie a molteplici voci. Queste sono obbligatoriamente confuse e approssimative come la realtà o ancor più come il possibile che si rappresenta e che si vuole raccontare. È tipico dei registi maturi – si veda il già citato Allen ma si pensi anche all’Ettore Scola de La cena oppure a pressoché tutto il cinema di Marco Ferreri – spostare il focus della macchina da presa sul caos e sul frammentario che li circondano.

Anche Nanni, pertanto, ispirandosi ai tre monologhi dello scrittore israeliano, compie una tale operazione. Tuttavia, come da lui stesso spiegato, oltre a intrecciare tre storie apparentemente separate dei condòmini di una palazzina di tre piani, effettua ciò estendendo le vicende, che nel romanzo si svolgono hic et nunc, in un arco temporale di dieci anni, precisamente dal 2010 al 2020. In questo spazio di tempo i protagonisti nascono, crescono, alcuni muoiono, cambiano, rivedono le proprie azioni, mutano il proprio sentire. Il risultato è una storia davvero corale, globale e globalizzante, come la contemporaneità pretende; tuttavia questa storia – certo anche cupa, ma non solo – non allarma o allerta soltanto bensì, in qualche modo e misura, fa bene al cuore e alla mente.

Un agrodolce ottimistico e a lieto fine?

Ma no, perché mai?

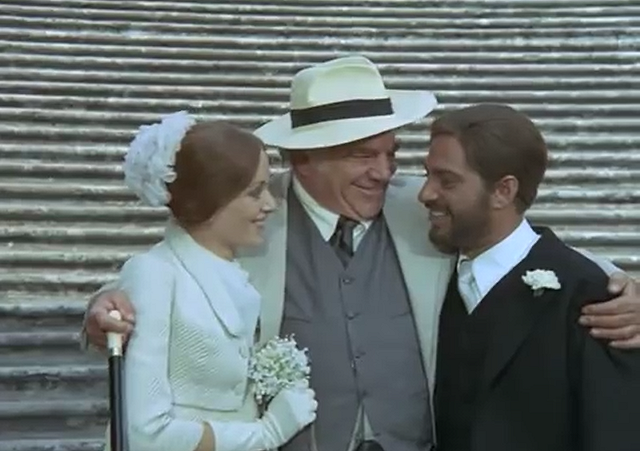

Piuttosto, come già il Fellini di Otto e mezzo, pure Moretti oltrepassa l’antica ottica dei film senza speranza – ad esempio quella della già citata e pur struggente Bianca – in favore del recupero d’un qualcosa: trattasi fondamentalmente dell’aspirazione a un principio comunitario perduto. Emblematica, in tale ottica, è una delle sequenze di chiusura: una delle protagoniste, a poca distanza dalla sua abitazione, assiste a un ballo collettivo dove molte coppie danzano sull’onda delle note e dei ritmi d’un liscio dal sapore vagamente romagnolo. È una delle scene pacificatrici del film. Pur in altro contesto, Il riferimento a Fellini e al maestoso carosello della Passerella di Nino Rota, non è peregrino bensì avvertibile.

Inoltre, analogamente ad altri Maestri, è come se anche Moretti volesse dirci che la vita è, appunto, complessa e interdipendente. Non è poco. Quanti nessi, pur con valenze esistenziali sicuramente differenti, ci sono con il Babel di Alejandro González Iñárritu? O con il Vivere di Francesca Archibugi?

Con questo film, come il qui tante volte citato Fellini di Otto e mezzo, anche Nanni Moretti infine ci invita a pensare e a sentire che, malgrado tutto, la vita è una festa da vivere insieme. A differenza della sua antica produzione, incentrata su una coscienza certo onesta quanto tuttavia solipsistica, adesso un senso di necessaria spinta comunitaria, epocale, preme urgente tanto alle porte della propria coscienza che a quella dello spettatore ideale di Nanni Moretti.

Come avvenuto al termine dell’incontro di presentazione di Tre piani al cinema Trianon, anche nel film il regista si congeda da noi spettatori con l’implicito augurio di buona fortuna, l’augurio di uscire dal chiuso di quella comoda ma certo angusta palazzina di tre piani, per recuperare il senso comunitario della strada; di questi tempi, non appare davvero poco. Del resto, nel segno d’una continuità intellettuale e culturale, anche il – da me, qui – già citato Giorgio Gaber quasi mezzo secolo fa cantava «C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza.» È la strada su cui Nanni è già uscito e forse quella su cui dovrebbero uscire, per interrogarsi, coloro che a torto oggi lo denigrano, essendo egli regista quanto mai attento e attuale.

[Fabio Sommella, 10-14 ottobre 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)