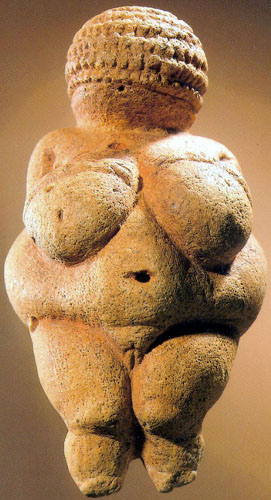

Suscitando indubbiamente uno spiccato interesse, la critica letteraria Cinzia Baldazzi – nella giornata di ieri, Festa della Donna 2020 – ha ripercorso le origini e le evoluzioni culturali dell’archetipo della Madre prendendo spunto dalla Venere di Willendorf, la steatopigia. A tale scopo l’autrice si è servita, tra gli altri, dei preziosi contributi di Carl Gustav Jung e di Umberto Galimberti.

Cinzia Baldazzi compie un magnifico excursus dalle origini del mito della Grande Madre mostrandoci, pur indirettamente, la nascita del pensiero razionale (il cui merito, giustamente, Galimberti attribuisce a Platone). Ciò comporta, tra l’altro, l’abbandono del Caos per il Cosmo. Attraverso queste biforcazioni, le istanze primordiali verranno “relegate” (per rimanere, noi qui, ancora in Jung) nelle zone e aree d’ombra della coscienza umana: nei riti dionisiaci, questi contrapposti agli apollinei. Per estensione, si pensi all’arte della Grecia Classica e poi, viceversa, a quella Ellenistica, ma anche, in epoche moderne, al concetto di tragico nel pensiero di Nietzsche, a quello dello stesso Jung con i suoi tipi psicologici o, ancora, al Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse.

In definitiva Cinzia Baldazzi, con questo scritto, propone un percorso al contempo di Archeologia e di Antropologia. Ciò è sfidante e, a latere, non si può non segnalare come queste tematiche dovrebbero essere trattate nelle scuole, almeno dalle Medie, unitamente all’Educazione Civica e alla Storia, al fine di aprire le menti agli inevitabili e sempiterni dualismi dell’esistenza, così favorendo la comprensione dell’Altro da noi.

Buona lettura, quindi, a chi vorrà cimentarsi con questo breve ma interessante saggio di Cinzia Baldazzi, lasciandosi coinvolgere dalle trasformazioni della Grande Madre.

“La Grande Madre e gli dèi del cielo”, saggio antropologico di Cinzia Baldazzi

[Fabio Sommella, 9 marzo 2020].

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)