Riempie d’entusiasmo ricevere per email il cortese invito, da parte di uno dei più prestigiosi enti culturali nazionali (ma non solo), al secondo evento di un ciclo di incontri che si svolgono, da marzo a giugno 2025, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

L’incontro ha per titolo Il legame tra cultura umanistica e scientifica e, come riporta l’email d’invito all’evento, “esplorerà l’interconnessione tra queste due secolari sfere del sapere, spesso considerate distinte ma in realtà profondamente intrecciate. Dalla filosofia alla tecnologia, dalla letteratura alla fisica, il dialogo tra discipline diverse ha dato vita a innovazioni e nuove prospettive sul mondo. Attraverso interventi di esperti, si rifletterà su come superare la tradizionale dicotomia tra scienze e humanities, promuovendo un approccio integrato alla conoscenza”.

Interessantissimo!

L’occasione mi appare particolarmente ghiotta, penso, considerando infatti che proprio pochi giorni prima ho scritto un pur sommario articolo, che verte sui Livelli della Conoscenza, dove cerco d’inquadrare il rapporto fra Istruzione e Cultura, che a mio avviso transita lungo un gradiente, attraversando fasi intermedie identificabili con l’Erudizione e con l’Indottrinamento o la Sapienza, in tal senso sbirciando in qualche modo e misura proprio il rapporto fra le due culture, su cui aveva scritto Charles Percy Snow, quella umanistica e scientifica, di cui personalmente rammento un antico e critico discorso della Docente di Lettere negli ultimi anni di liceo.

L’incontro, fissato per il pomeriggio del 17 aprile 2025, è tenuto da ospiti di rilievo, tra cui Paolo Vineis, Professore ordinario di Epidemiologia Ambientale presso l’Imperial College di Londra, Monica de Virgiliis, Presidente di Snam, e Enrico Alleva, noto etologo, Direttore Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale – CE SCIC nell’Istituto Superiore di Sanità, Roma. Questi relatori “porteranno una visione originale e complementare, arricchendo il dibattito sulla connessione tra questi due mondi.”

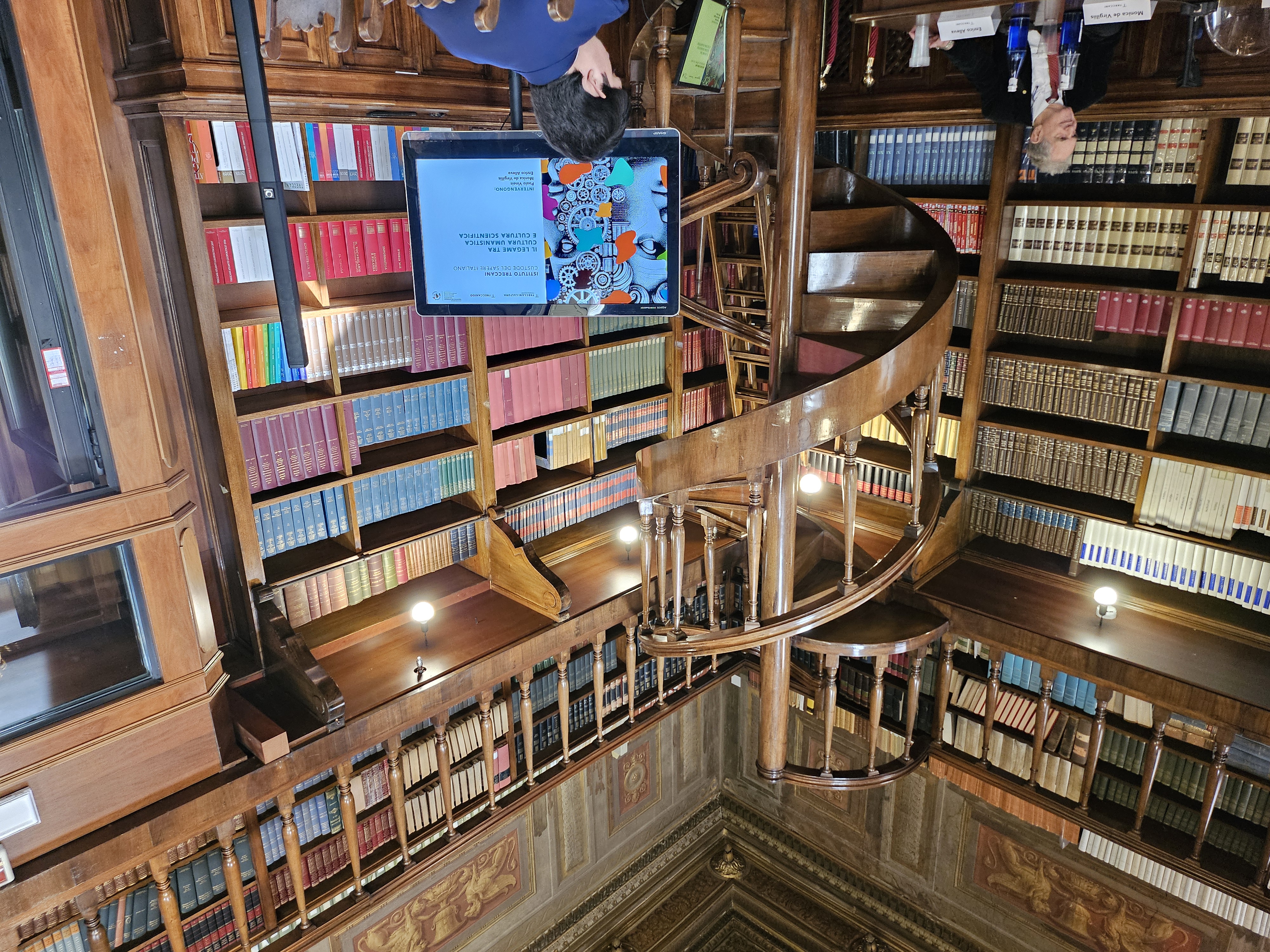

È così che, come altra volta, relativamente a limitrofa tematica, anche giovedì 17 aprile 2025 alle ore 17.00 raggiungo la Biblioteca dell’Istituto della Enciclopedia Italiana nella sontuosa sede storica di Palazzo Mattei di Paganica, Piazza della Enciclopedia Italiana, 4, in Roma.

Sono naturalmente emozionato di entrare in una location così austera. Chiedo ad una cortese addetta all’evento se posso scattare delle foto. Con garbo mi viene risposto di sì e, quindi, scatto le tre foto che allego a questo mio scritto.

Gli interventi dei tre autorevoli relatori, preceduti da una breve presentazione e poi da una prolusione del Direttore dell’Istituto, necessarie premesse che inquadrano il contesto dell’evento, si svolgono nell’arco di poco più di un’ora e un quarto. i loro contenuti sono molto tecnici, ognuno abbastanza pertinente alle aree di specializzazione specifiche dei relatori. Ciascuno di loro, nel corso delle proprie argomentazioni, lambisce la cultura umanistica, testimoniando quanto essa sia stata e sia rilevante nel proprio lavoro e studio. Ma, purtroppo, devo dire che nessuno di loro ne approfondisce l’eventuale profonda influenza su quella scientifica o anche crea ponti significativi o nessi di rilievo tra la propria disciplina di competenza, tecnico-scientifica, e la cultura umanistica.

Ovvero: al di là dello specifico – indubbiamente coinvolgente, di per sé – ambìto disciplinare di ciascun relatore, è assente, per un evento che si fregia di denominarsi Il legame tra cultura umanistica e scientifica, il necessario approccio filosofico che cerchi di determinare, pur in linea generale, le forme della conoscenza e della cultura, tanto scientifica quanto umanistica.

Riporto, solo a titolo di cronaca e senza alcuna pretesa critica sui contenuti, alcune mie annotazioni, necessariamente sommarie, che ho estrapolato (forse anche travisando) dai contesti tecnici specifici, viceversa articolati e doverosamente illustrati dai relatori, aspetti che tuttavia hanno suscitato il mio interesse e che quindi ho raccolto nel corso dei tre interventi:

- Causalità a Rete e Distale, anziché Lineare e Prossimale.

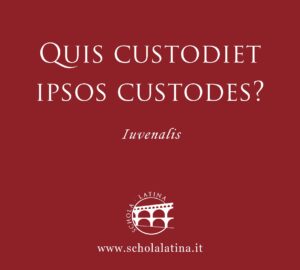

- 40 di milioni di visualizzazioni in 4 mesi in Francia su 4 notizie fake generate da AI russa. –> Nullìus in verba

- Taiwan: teoria olistica sull’informazione

- Echo Chamber Effect, quando ci si rafforza dicendo reciprocamente le medesime tesi

- Cross-Pollination, termine biologico citato come sinonimo di Contaminazione

- Veglia responsiva vs Stato vegetativo (in alcune scuole di pensiero neurologiche)

Al termine degli interventi – ragionando io, purtroppo, circa come nel secolo XXI sia ancora vigente la distinzione tra due culture – dentro di me, mi son sentito di definire carino tutto il dibattito a cui avevo appena assistito. Ma ero cosciente che, almeno in parte, ne ero stato deluso. Ciò di sicuro non per l’indubbio prestigio dei tre autorevoli relatori quanto, più verosimilmente, per l’impianto stesso dell’evento.

Mi chiedevo infatti dove fosse stata esplorata, all’interno del dibattito a cui avevo appena assistito, “l’interconnessione tra queste due secolari sfere del sapere”? Le pur gustose argomentazioni scientifiche, nel corso delle quali ciascun relatore ha ribadito il proprio personale coinvolgimento anche nella cultura umanistica, quanto hanno a che vedere, in modo stretto, con il tema ispiratore dell’evento medesimo? Vale a dire, dove è stato mostrato l’atteso dialogo tra scienza e humanitas? Ovvero i rapporti tra discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e quelle comprendenti Letteratura, Storia, Filosofia, Arti e, in generale, le Scienze Umane?

Ci si sarebbe aspettati infatti – attesa delusa – una qualche digressione, da qualcuno dei relatori intervenuti, sulle Forme della Conoscenza, sull’Epistemologia, sui nessi tra Filosofia e Fisica, tra Filosofia e Matematica, tra Neuroscienze e Psicologie. Viceversa, nulla di ciò è affiorato.

Quando, tra le domande e le considerazioni provenienti dalla platea, personalmente ho provato a fornire un contributo dialettico fra Cultura Scientifica e Cultura Classica con alcuni esempi e riferimenti vari – tra cui uno critico-storico su Snow e le sue due culture, sul saggio di filosofia-naturale di Jacques Monod, sulle epigrafi umanistiche che aprivano i capitoli dei manuali delle tecnologie rdbms (nel caso specifico, il manuale di ORACLE,) negli anni ’90, su alcuni attuali orientamenti culturali (comprendenti anche gruppi Social) del tipo Abolire il liceo classico, sulle plausibili ipotetiche differenti ma complementari formae mentis della conoscenza scientifica sperimentale (empirica e induttiva) e della conoscenza umanistica (anche razionale, deduttiva, intuitiva) – non c’è stato sostanzialmente seguito su tali questioni e nessuno dei presenti ha fornito alcun minimo riscontro.

Senza scomodare John Locke o Immanuel Kant o Umberto Eco, rispetto a quanto era scritto nell’email d’invito all’evento, nel dibattito si è avvertita l’assenza di una Figura di Filosofo, della Scienza e della Conoscenza, che, in qualche modo e misura, si rapportasse alle forme che la conoscenza umana può e sa assumere, le forme in cui essa può esplicarsi e attuarsi, al fine di corroborare la plausibile dialettica o complementarietà tra le due culture, tra i loro diversi metodi e linguaggi che, tuttavia, non si escludono ma, probabilmente, rispondono a un’intima e profonda esigenza umana, esigenza combattuta fra due polarità; molti di noi, ma non tutti, privilegiandone prevalentemente solo una.

Al dì là delle peculiarità dei tre settori specialistici degli autorevoli relatori intervenuti – epidemiologia, tecnologia ed etologia – collegati in lieve misura da personali nessi umanistici, tutto ciò è mancato. E, dalle promesse del programma, nonché dal nome Treccani, ci si attendeva qualcosa di più incisivo e pregnante, in linea con il tema ispiratore e la denominazione dell’evento.

Così, ancora una volta, il legame tra cultura umanistica e cultura scientifica, per alcuni di noi tanto ovvio, è stato eluso. Infatti, mentre guadagnavo l’uscita, un distinto signore sorridendomi ha interloquito con me facendomi notare ciò dicendomi: «.Tuttavia, non hanno risposto alla Sua domanda.» Io, a mia volta sorridendo, ho risposto che mancava l’Umberto Eco della situazione!

Aveva forse ragione Charles Percy Snow? No, certamente no; è sufficiente ricordare le parole di Piero Angela: «La Cultura è una sola, è composta da tante cose, in cui c’è la Letteratura, c’è l’Arte, c’è la Scienza, c’è la Tecnologia, direi c’è anche l’Economia che domina certamente i processi della nostra Società. Noi avremmo bisogno, ed è molto difficile questo, di fare un po’ quello che faceva Leonardo, che era un uomo che al tempo stesso dipingeva, scriveva poesie e anche musiche, ma che era un grande scienziato e tecnologo, era anche un costruttore di macchine. Questo è impossibile oggi per qualsiasi individuo. Quello che è importante non è tanto la divulgazione o la conoscenza di nozioni. Per avere una cultura scientifica non è necessario conoscere la matematica, la fisica e la chimica. L’importante è conoscere il senso di queste cose qui, conoscere i metodi della scienza, le esigenze, le incompatibilità, le interconnessioni – questa è cultura scientifica – e saper agire di conseguenza.»

[Fabio Sommella, 19 aprile 2025]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)