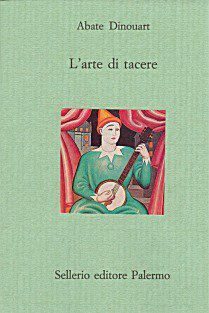

L’arte di tacere, scritto nella Francia del secolo XVIII dall’Abate Dinouart, manifesta la retorica d’un ecclesiastico nel corso del Secolo dei Lumi; proprio lui che, per insegnare a tacere (dice), scrive su tutto: cerca di mantenere le staticità sociali a sfavore dei cambiamenti e delle dinamiche, si direbbe a favore dell’Ascription piuttosto che dell’Achievement (eterne dialettiche?).

Dinouart mostra il rimpianto della tradizione e della religione, demandando le scelte fondamentali a quest’ultima e ai principi del suo secolo.

Un novello Savonarola? Un ante-litteram miliziano del fuoco del Ray Bradbury di Fahrenheit 451? Conservatore come Il Gattopardo? No: Dinouart, seppure qualche briciolo di verità sul cattivo scrivere sa anche indicarla, è completamente reazionario e può essere inquadrato soltanto nel suo contesto storico-sociale come oppositore dell’Illuminismo.

Vero: oggi – e, in proporzione, certamente anche al tempo di Dinouart – c’è tanto rumore; lo ha scritto di recente anche Giulio Ferroni nel suo Dopo la fine. Ma la sua (di Dinouart) è una soluzione che vuole solo zittire in favore di religione e presunta morale, anticipando purtroppo tante altre soluzioni similari; cavalchi lui, la propria tigre.

Noi, viceversa, preferiamo con onestà ragionare e scrivere, pur a rischio di sbagliare (siamo aperti al confronto), pur nel rumore assordante che ci circonda: perché il tacere é buono solo se diviene scelta autonoma, senza infingimenti o celate violenze culturali, quelle operate da sofisti di tutte le epoche, più o meno camuffati.

[Fabio Sommella, 7 agosto 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)