Mezzo secolo è trascorso dalla prima prova registica di Nino Manfredi in un lungometraggio: Per grazia ricevuta (1971). Qualcuno sottolinea che – seppur film superbo e riuscitissimo da molti punti di vista (interpretativo, fotografico, narrativo, espressivo ed emozionale) – si avverte quanto, nel caso specifico, il regista sia un grande attore che ama essere in scena continuativamente; cosa, forse, neanche del tutto vera, anche a guardare soltanto le lunghe fasi dell’incipit.

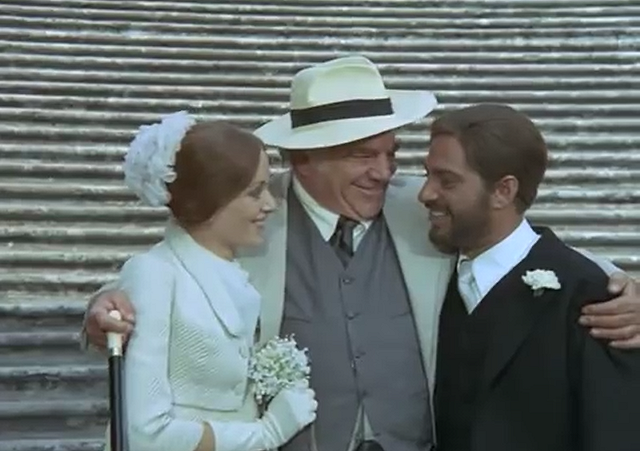

A prescindere da ciò, rivedendolo oggi, il film appare sempre godibilissimo, forse anche più di allora: un magnifico e accorato apologo sul rapporto dialettico tra fede e dubbio, laddove i due termini antitetici si trasformano, spesso, rispettivamente in credenza bigotta e laicismo, in fanatismo – fino ad assumere le connotazioni dell’idolatria – e puro materialismo. Per compiere ciò gli autori – Manfredi è anche soggettista (quanti echi, pur imprecisati, dei suoi territori d’infanzia?) nonché sceneggiatore insieme a Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Luigi Magni – si servono della storia di Benedetto Parisi (Nino Manfredi), un personaggio sufficientemente anonimo, per certi versi molto vicino agli inetti della stagione del grande romanzo ottocentesco e d’inizio Novecento. Inoltre se l’elemento della fede, della credenza bigotta, dell’idolatria, predomina nella prima parte del film che s’incentra sull’infanzia e sulla giovinezza del protagonista, l’elemento del dubbio, insieme alle istanze del laicismo e del materialismo, predominano nella seconda, la fase della maturità di Benedetto Parisi; tutto ciò, fatto salvo gli eventi che caratterizzano la geniale fine, aperta e inconclusa quanto basta per annunciare anticipatamente – per alcuni versi – i canoni del racconto postmoderno, pur infarcito ancora di elementi della Commedia Classica.

A latere ci si chiede se – questo soggetto, questa trama con questa sceneggiatura – non abbiano ispirato, in seguito, anche altri autori; non ultimo, in anni recenti (2015), Edoardo Falcone per il suo Se Dio vuole.

Ciò fissato, si può affermare che la chiave del film risiede in due sentenze, anche queste antitetiche, pronunciate da due personaggi diversi, rispettivamente il priore dell’abbazia (Mario Scaccia) e lo stesso Benedetto Parisi (Nino Manfredi): «Dio è pace e serenità, non tormento!», sentenzia il priore all’ennesima evidenza di quanto, il pur giovane ma adulto Benedetto, dopo la sua infanzia orfana e traumatica (allevato da una disamorata e distratta tutrice), sia effettivamente inadatto alla vita monastica; «Non è morto: all’ultimo momento ha deciso di andare all’altro mondo pure lui!», sentenzia viceversa Benedetto medesimo, in corrispondenza del grave lutto che tocca la sua “famiglia adottiva”.

Lo stile narrativo è asciutto ed essenziale, sobrio e privo di fronzoli, pur cedendo come già detto a sporadici inserti di Commedia: quando il distratto Benedetto finisce per scottarsi bevendo un bicchiere d’acqua bollente fatta sgorgare dal rubinetto, la sua smorfia è equivocata dalla compagna come acuto dolore affettivo; ciò, in palese contrasto con il lutto che tutti gli altri personaggi stanno vivendo, suona grottesco e non può non suscitare l’ilarità dello spettatore. Ma, del resto, elementi di Commedia erano presenti financo nel Neorealismo di Roma città aperta, come attesta la famosa padellata che il prete Aldo Fabrizi infligge sul posteriore d’un suo collaboratore.

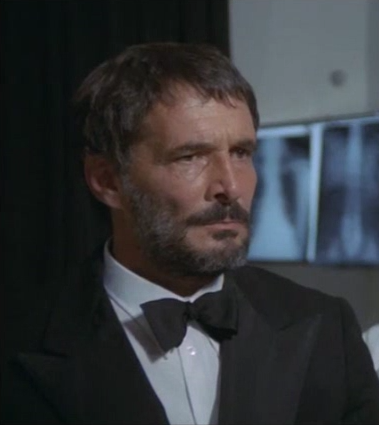

Il racconto di Per grazia ricevuta impiega innumerevoli flashback che ricostruiscono tutte le tappe essenziali dell’esistenza del protagonista, intervallandole sapientemente al proprio drammatico oggi. Questo, fin dall’incipit, ci catapulta e ci inchioda ai momenti, penosi, d’un intervento neurochirurgico cerebrale. I volti, del tenebroso chirurgo (Fausto Tozzi, attore valente prematuramente scomparso, nonché nello stesso anno regista dell’ambizioso e pregevole Trastevere), della compagna di Benedetto – una Delia Boccardo eburnea e tacita come una Madonna fiorentina del Quattrocento – e della torva “suocera” Paola Borboni, uniti a quelli di tutti gli altri (fra cui spiccano Mariangela Melato, Enzo Cannavale e Tano Cimarosa), conferiscono i ritmi e le solennità d’un dramma umano – ma anche collettivo – sempre in bilico tra possibile e verosimile, tra desiderio ed evitamento, tra intuito e disillusione.

Si sono lasciati per ultimi i riferimenti al volutamente orripilante Sant’Eusebio (indubbio deus ex machina della prima parte) e il sontuoso e gigantesco farmacista (Lionel Stander) vero dominatore e punto cardine della seconda parte ma, per contrasto, anche di tutto lo spirito del film.

Manfredi e collaboratori sono bravi a condurci attraverso questo caleidoscopico viaggio che inizia con le bizze di monelli di paese, stretti come seminaristi felliniani fra le angustie d’un clero egemone e quasi sempre bieco. Uno di loro, almeno, diverrà adulto titubante allo sbaraglio in un mondo per il quale si avvertirà inadatto, spaesato, curioso di sciogliere quell’enigma del dopo, in bilico su una lama di rasoio; sarà questo il bisturi del chirurgo che lo salverà?

[Fabio Sommella, 16-17 luglio 2021]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)